我与断头台相看两厌

多年以来,我们所接受到的历史教育会告诉我们有关革命的积极伟大的作用要远远多于革命的灾难破坏性影响。

在《告别革命》一书中,李泽厚与刘再复两位先生的访谈得出了完全不同的结论:我们应当告别革命。

我不赞同把革命描绘得过于神圣化,毕竟世间可没那么多的光明。

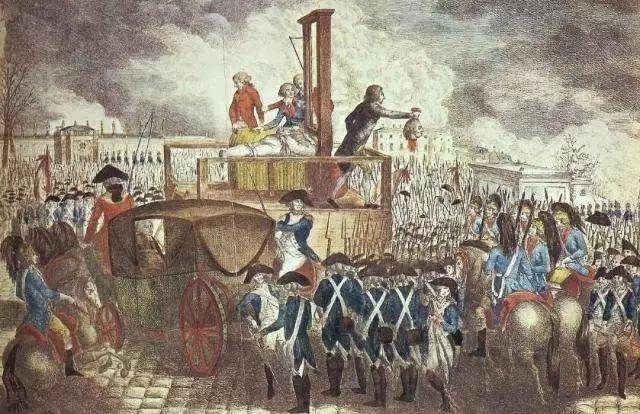

梭罗说过,“那种使我们失去视觉的光明,对我们来说是黑暗”,近代以来中国所推崇的法国大革命就是如此,我们将它描绘得过于光明,将它作为一次改变欧洲乃至世界的资产阶级大革命。但是事实呢?

“自由、平等、博爱,都是和平与和谐的信条。为什么要给这些信条一个吓人的外表呢?我们的目的是什么呢?就是要争取各个民族形成世界性的共和国。那么,我们就不应当使他们感到害怕。恐吓有什么用呢?恐吓不能吸引各个民族,正如稻草人不能引诱鸟雀一样。为了行善就不应该去作恶。推翻王位并不是为了竖起断头台。杀死国王,让民族生存下去。打掉王冠,放过脑袋。革命是和谐,不是恐怖。温和的思想并没有被严酷无情的人好好贯彻。” —— 摘自《九三年》

雨果《九三年》 豆瓣评分8.9

这是雨果一生中最后一本著作,是他对法国大革命这个大时代中暴力和人性的思考。

所以革命真的是个好东西吗?最轰轰烈烈的革命会带来什么?带来的是“绝不宽大,决不饶恕”的嘶吼,带来的是法兰西社会司法、人伦奔溃的惨状,是一个在与旧社会不断割裂,但同时又没有成功的孕育出新社会的建立因素的、不伦不类的一个杂序的乱世。

这一点或许可以和春秋战国相比,都是一个旧制度正在崩溃、而新秩序尚未建立的社会状况。须知,我们传统意义上的革命,也就是暴力革命,是很难产生新的东西,它只是简单地把就有的社会法打碎,但是随之而来的会是一种强大的社会惰性。

在这种情况下,各种思想理念都在社会中冲撞,并且很容易在各种实践中走向各种极端,而且这些社会思想,比如法国的启蒙思想中所追求的自由、平等、博爱,还仅仅只能停留在思想层面,在这种情况下,想通过大规模的群众暴力运动来实现这些乌托邦的理想,确实不太现实。

并且和春秋战国一样,这种社会的混乱最终会被下一个强权结束,英国政治家埃德蒙·伯克预言:一个新的强大的专制会终结这样的乱局。在我的理解,这是国家(政治)全能主义者会重新抬头,而后妥协与强硬各种手段并行,重新整合社会资源。不管是法国的拿破仑还是战国末期的嬴政,都是如此。

虽然伯克是一名政治保守主义的政论家,他是拥护君主制的,但这并不妨碍他对法国大革命的深入批判。在埃德蒙伯克的眼中,法国的革命是失败的,因为它走向了绝对极端,打破了政治生态的平衡,仅仅为了实现启蒙思想家乌托邦式的理想。

埃德蒙·伯克《法国革命论》 豆瓣评分8.4

作为保守主义的代表,伯克厌恶政治方面的创新。伯克非常不同意法国人为了一幅美好的政治蓝图而动手毁掉本国千年以来的传统与秩序,最终只会陷于混乱的局面。相反,英国的革命之所以不会流血,之所以那么平和而连贯,其实是有深刻的历史根源的。

这是一种社会契约,一种根植于英国历史与惯例中的深刻契约,一种有关这个社会最基本权力运作的契约。这是一种社会性的差异。

在熊培云先生的描述中,这种差异从具体来看,就是政府与社会的分离,政府并不是全能的,具有类似于有限政府的性质,这里的“有限”不光是经济方面的,还有政治、社会建设、社会干预层面等等。在这种社会中,“政府”和“社会”是分离的。

熊培云《重新发现社会》豆瓣评分8.3

“因为权力无主时,权利的归属却还在。因为在那儿社会已经订立下了底线契约,既承认天下并非必将鹿死谁手的猎物,又圈定了政治与社会的界限。” —— 摘自《重新发现社会》

所以这种社会中强大的政治力量与社会历史中的惯例导致了英国最终是采用了妥协,而不是暴力革命开创了向(英式)现代社会转型的关键一步。而这种延续性就是伯克所推崇的政治改良。

在现代中国,也是有人反思“革命”的。《告别革命》一书正是其中代表,我们在大陆很难看到这本书的内容,所以不应该对其做出过多的评论,但是某认为,至少在我们的生活中,不能轻易地煽动起大规模的群众暴力运动。

我们历史传统深处的契约可能并不适应英美式的民主路径,但是埋在跟里的东西是无法摆脱的,或许我们真的应该找到跟我们自身相契合的路子,毕竟英国的转型是历史的一个意外。

不要再给太平天国按上“旧式农民运动最高峰”这种名头了,毕竟在绝对的光明之下我们什么都看不到,这只是一种麻痹与逃避,拒绝一切的绝对正确,看好自己的脑子,别让它掉到洗衣机里。

行星Radio

行星Radio