《远方之镜》:女性与性

大家好,我是文书。年前我们谈论到了骑士的爱情,从这畸形的爱情观中我们得以管中窥豹,察觉到中世纪社会对女子,妇女以及性爱,生育方面的一些并不合适的观点。这篇文章我不分标题,或许漫漫而谈比较合适。

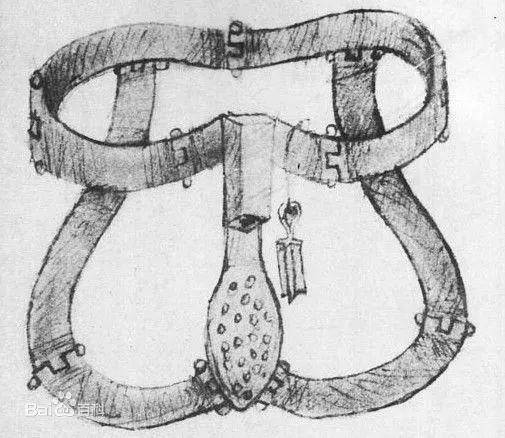

各位男性读者对贞操带一定不是特别陌生。有名的《荷马史诗》中就提到过,火神赫斐斯塔斯的妻子阿芙罗狄娜与他的好弟弟发生了关系。为防止妻子再次红杏出墙,作为铁匠保护神的赫斐斯塔斯便铛铛铛地锻造一件紧身褡给她穿上,这也许就是最早的贞操带的雏形。而我们通常所说的贞操带雏形来自于欧洲的十字军东征时期,但是别说《远方之镜》中只对它一笔带过,就连其他欧洲历史书上也没有对它的出现有实质的记载。我百度了一下——欧洲关于贞操带的直接记载,始于1405年8月28日。诗人K.吉塞尔这天完成了一段关于贞操带的诗,并画了一张画。他解释说:“这是一条佛罗伦萨男人们掌握的沉重铁带,锁闭起来就是这个样子。”

奇奇怪怪

中世纪的女孩像其他男孩一样,在其青少年的中期就相当于直接跨入成年阶段。她们不经历恋爱,婚姻通常在14岁以后完成。尽管在出身高贵者的情况中,女孩子也许在婴儿期或儿童时代便已经被她们年轻的父母——受到了一些我下文会提到的,讽刺寓言诗的启发的父母——教育,控制着打开其贞操带的钥匙,尽管这也许代表着对一些讽刺文学共鸣,而非一种我们想象的“闭关锁国”的占有。因为贞操带时常被当时的人们提起,仿佛它是件人人都熟悉的东西,可在中世纪,我上面提到了,支持它的事实证据却少之又少,也许在当时,它更多的是一种存在于讽刺文学中的空想,而不是意见司空见惯的使用物品。

书中作者只是提到,它是通过十字军东征与其他奢侈品一起被输入欧洲的。个别的实际模式,就是说已经使用上它们的人可能确实存在,但是民众受那些文学作者的影响较深——其中的佼佼者如薄伽丘与他的《十日谈》——但像法律诉讼这样的非文学的,更加具有证据说服力的材料,却直到文艺复兴及其以后才出现。作为一种狂暴的男性占有装置,贞操带对中世纪妇女的折磨还算轻微,到了它退出历史舞台的18世纪之前,装备它的女性更加苦不堪言。

中世纪诗人德尚笔下的中世纪甜美少女,在每行诗句中都让人详见了她的魅力——甘甜的红唇,碧色的眼睛,考究的眉毛,圆润的下巴,洁白的喉咙,坚实而高耸的酥胸,匀称的大腿和小腿,纤细的小蛮腰,精巧的翘臀。哦天哪,她是男性幻想中的多情少女。但是这样的多情少女可能并不存在——可能她已经有婚约在身,甚至已经为人之母——我们需要搞清楚的一点是,实际上都像所有的中世纪妇女一样,女性这一广大的代表性的角色,不光具有代表性,她们还代表了性,只能透过男性的笔墨才被人所知。妇女的自我描述,是极其罕见的。

但是自我描述还是存在的。其中在当时非常具有知名度的克里斯蒂娜·德皮桑为14世纪的女性以及女性地位树立了清晰的楷模。她是迄今为止我们所知道的,唯一一个靠自己的文笔谋生的中世纪妇女。出生于1364年的她,父亲是位医生兼占星师,拥有博洛尼亚大学的博士学位,于1365年被新上任的国王查理五世征召至巴黎,并留在那里提供服务。父亲亲自教克里斯蒂娜学习拉丁语、哲学和在当时中世纪妇女教育中不常见的,各种科学分支。15岁时,她就嫁给了王室书记员。10年后,当她“正值青春花季”的丈夫和她的富有学识的父亲在几年之内相继过世后,她只能独自带着3个孩子过活。没有生活来源且举目无亲的她,居然转向写作来赚取赞助,并且写出了一片天地。她始于诗歌,在民谣和13行回旋诗中,回忆她身为人妻的快乐(?),哀叹她身为寡妇的忧伤。尽管诗歌形式非常传统,但其口吻则个性鲜明。附录一段如下:

“无人知晓我可怜的心忍受的劳役,

为了在我得不到同情时掩饰我的忧郁。

友情中的同情越少,流泪的理由便越多。

于是我不哭诉我那凄惨的哀痛,

而是在我本想啜泣时大笑,

在没有音韵或节奏时赋歌,

为的是隐藏我的心思。”

可怜的是,这种自我表达在中世纪实在是太罕见了。充斥在贵族宫廷与城镇市民耳中的,全是些毫无营养的娱乐诗歌或者讽刺寓言。娱乐大多是朗诵有关上篇文章我们提到的,关于骑士精神的崇高诗史,而粗制滥造而又滑稽可笑的讽刺性寓言诗,采用了节奏欢快的对韵形式,富有讽刺性,内容淫秽,常常非常怪诞。他们是如同任何时代的下流故事一样,为了博取贵族及中产阶级听众的笑而被讲述。它们的作者通常是拙劣模仿浪漫传奇的宫廷诗人,视性这一当时并不敏感的词汇与其相关,如下里巴人而非阳春白雪。诗人们对它们的朗读,是在城堡、城镇、客栈、还有可能在本书男主的年上妻子伊莎贝拉的,位于艾诺的宫廷中。

我猜大家一定会为接下来我举的例子莞尔。中世纪诗人让·德康德讲述过一个故事:在比武大会之前,男男女女们在宫廷里进行真心话大冒险。王后问一位骑士,你是否有孩子?骑士被迫承认,啊,抱歉,我没有孩子。而且实际上他长得不像那种,在将情妇拥入怀中时,可以令她神魂颠倒的男人……因为“他的胡子比个女士某个地方的绒毛要略多些”。王后告诉他,她不怀疑他的话,“因为从干草的状态很容易判断干草钗是否好使”。好了,轮到骑士时,他问,女士,老老实实地告诉我,你的双腿间有毛吗?当她回答说,我一根儿也没有时,他评论说,实际上我确实相信你,因为经常有人走的路上不长草。

这下我们相当了解了——讽刺寓言诗中的基本生活状态,是各种形式的性与通奸。诗人德尚在创作开始时好像很和颜悦色,最终却以《婚姻之鉴》这篇针对女人的酸腐檄文而告终。在文中,婚姻是一种由折磨、悲哀和嫉妒构成的令人痛苦的苦役——当然,是对丈夫而言。他用1.2万行诗,滔滔不绝地将教士们对女人的所有传统指责一一道出。什么水性杨花,争吵不休,反复无常,挥霍无度,自相矛盾,啰唆絮叨,欲望强烈,以其肉体的欲望使丈夫精疲力竭(?)。但是这个有趣的德尚在其他诗歌中却将自己描述为一个安逸的已婚男人?那么这一大堆无稽之谈,如果不是他晚年精神分裂了,便像许多中世纪讽刺诗歌临近结尾时那样,只是一种贤者时间,代表了他对享用过女人和肉体快乐的悔过。

另一方面,书中的记录写道,彼特拉克在经过对自己的梦中情人劳拉的20年的文学臆想(同时又与别的女人生下两个私生子)之后,在40岁时,哦,他终于如愿以偿,“此时我的力量尚未受损,我的激情依然强烈”。虽然仍旧屈服于“强烈而频繁的诱惑”,但他学会了忏悔其所有的违规之举,一天祈祷7次,“我曾经以为,离开女人我就活不下去,可现在,对与她们接触的畏惧更甚于对死亡本身的畏惧”。他在给自己当僧侣的兄弟(我在黑死病的文章里提到过他)的信中写道,哦,他只要思考一下“女人到底是什么”,便可驱散欲望,恢复平静。布道者们警告说:女人皮肤下都是藏污纳垢之所。那么我们又不难理解,当一个男人的性欲无论如何都有所衰萎之时,是不是通常都会注意到女人的污秽?

神学家们服从圣保罗的格言:“丈夫要供给妻子她应得的,妻子对丈夫亦是如此。”但他们坚持认为,其目标必须是生育子女,而非所谓的愉情悦性。当然,理想中的基督教绝非一种艺术——所谓上帝和自然将愉悦放入交媾“是为了刺激男人付诸行动”以保护物种和未来对上帝的更大崇敬。而且,为了其中的愉悦而非为了自然所设计的目标,进行交媾是违背自然,因而也是违背上帝这位自然之主宰的行为。于是,禁欲和贞洁始终是更受欢迎的状态,因为它们使人们可以将全部的爱献给上帝这位“灵魂的配偶”。相反,没有爱情的性与通奸却更加泛滥起来,于是不得不启用贞操带。

十日谈

显而易见,是基督教的教义让中世纪的女性陷入了围绕性现实的,无穷无尽的纠结之中。其实这一点也让部分神学家和雄辩者头疼。因为毕竟男男女女都要结婚,结了婚再出轨,必定不仅是寓言诗里的笑料,而是现实生活中的的确确会产生的各种问题:如果婚姻的誓约是神圣的,那么婚姻之中的性愉悦何以是罪恶的?如果欢愉是可以原谅的罪过,那么它在哪一点上,就变成了属于致命罪恶的淫荡或极端的欲望?为了生育而在婚姻之外养育孩子,要比在婚姻之内只为欢愉而进行的交媾更有罪吗?难道无生育的贞洁婚姻要比夫妇的交媾更神圣吗?如果一个男人在妻子怀孕时或闭经后与她睡觉,因而生育不可能成为其目的的时候,耶稣该拿他怎么办?或者,当他因为受到其他女人的诱惑而与妻子睡觉以“冷却”其不法的欲望,也就是就是我们经常会说的,为了避免一种罪恶而犯下另一种罪恶时,又该怎么办?或者如果他有违生育之旨,却是为了教会的利益,在未征得妻子的许可或不带着她一起的情况下参加十字军东征,又当如何?这些问题不光是当时让辩论家们比普通人更为关心的,并且我们如果仔细体会,这些“魔教”在现代社会中也有所余孽。

虽然像我们熟知的高利贷一样,性违背了教义之道,只有一条意见一致的原则除外:任何有违“自然规定”的安排和结局都是有罪的。鸡奸,它不仅意味着同性恋,而且指与同性或异性使用“不恰当”孔口或“不恰当”姿势进行的性交,或是像《圣经》中的俄南那样,漏失,或自慰遗精,或与牲畜交媾。这些都属鸡奸,它因阻碍自然之道而违背上帝,因此被视为淫荡中的最恶劣。

那么问题又来了,婚姻是合并重大利益的两性关系,相较于出轨通奸这一话题,中世纪社会中它的另一个主宰性话题是,丈夫与太太之间谁说了算?在现实生活中,有关服从的问题,《远方之镜》中是这么解释史料的:

她应当遵从丈夫的命令,按照他的快乐而非她自己的快乐行事。因为“应当后丈夫之乐而乐”,她不应傲慢自大,或是同他顶嘴或反驳他,尤其是当着众人的时候。因为“女人应当顺从男人,这是上帝之命…聪明的女人通过对丈夫言听计从,来赢得他的爱情并最终拥有她从他身上想要得到的东西”。她应当巧妙而谨慎地劝告他,以免他做傻事,但她决不唠叨,“因为女人的控制和主宰很难纠正男人的内心”。一位丈夫在其妻子当着众人的面冷酷地批评了自己后,“因为她的管教而怒火中烧,一拳将她打倒在地”,然后踢她的脸,弄断了她的鼻子,使她从那以后毁了容,“也许再也不好意思露出自己的容貌”。她这是罪有应得,“是她的邪恶和对丈夫习惯说出的大话所带给她的结果”。

在一篇14世纪的富有启蒙意味的手抄本中,骄傲是个骑狮子的骑士,嫉妒是骑狗的僧侣,懒惰是骑猴子的农民,贪婪是个骑獾的商人,贪吃是个骑狼的年轻人,奢侈是个骑山羊的女人,而愤怒是个骑公猪的女人。看来,中世纪的愤怒总与女人联系在一起。如果中世纪妇女的世俗形象是悍妇和泼妇,那么这也许是因为,责骂丈夫,可能是她反抗对男人的服从的唯一源泉,不管是从婚姻的束缚来看,又或是性的束缚来看,又或是阶级地位的束缚来看。

如此反复地频频地强调柔顺和服从的做法,正说明现实中相反的品性更加司空见惯。不管是女性与性,亦或是生活的其他方面,可能不光是中世纪,余毒还在现代社会中,甚至某些核心政治领域中流淌。远方之镜,照见的是我们当下的时代。

文以载趣

文以载趣