伍迪·艾伦——关于他镜头下的中产者们的悲欢

我该如何向你描述我眼中的伍迪·艾伦呢?

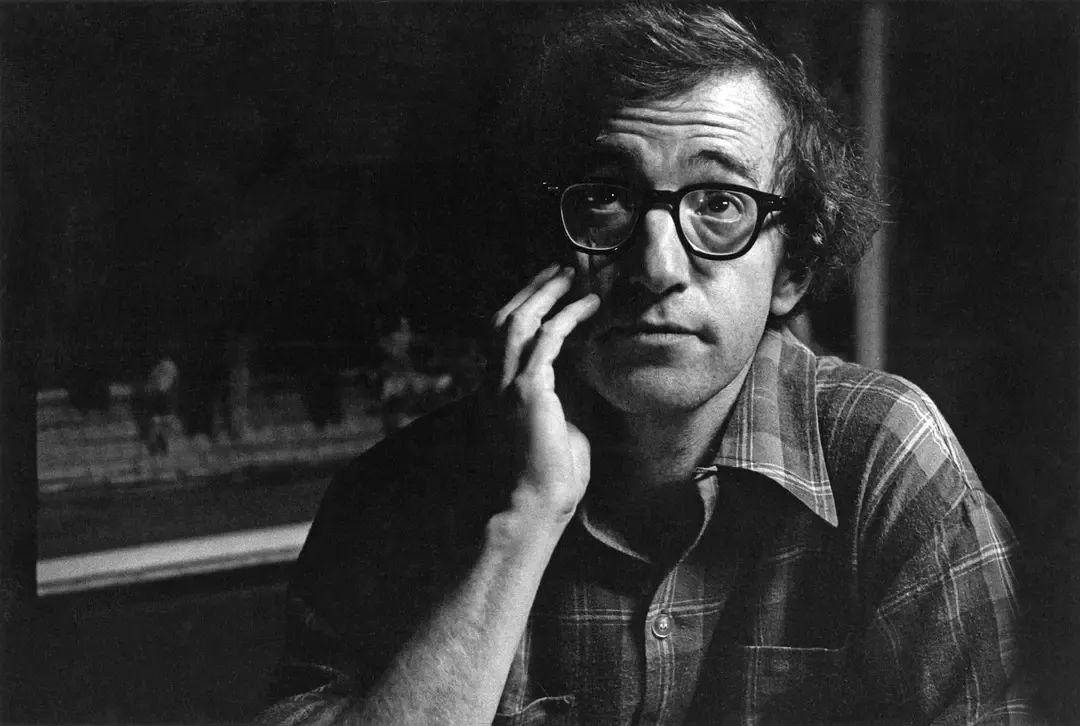

△伍迪·艾伦

想象着存在于每个城市的一种黑色生灵。

这种生灵被戈达尔描述成唯一可以离开森林、跟随人类进驻城市的动物。于是,在曼哈顿的每一个秋冬里,不论有多少荒诞的爱恨铺陈在中央大道上,乌鸦总会作为隐喻般的存在没入其中,以敏感的姿态凛冽枝头,酷似声画机关中的稳固一环。

请相信,将伍迪比作乌鸦,我既不是出于某些恶意的哗众取宠的想法,也不是想标榜对伍迪·艾伦那些喜剧的病态的偏见与不认同感。挑战公论的恶趣味,无论如何也不会在我这样的小人物身上冒尖的。

所以,坦诚地讲,正是在真诚审视过他所外现的所有喜剧演员的特点之后,我才更加强烈地意识到,隐匿在伍迪·艾伦的表演人格之后的主体性意识,是一只深刻敏感又孤独的乌鸦。

01

故事的开始,沐浴在布鲁克林四十年代的阳光之下。

已然落幕的经济大萧条时代、频繁举行的犹太家庭周末聚会、和同街区的孩子每天在幻想出的“根据地”打击纳粹......在一个被他自己称之为“疯人院”的家里,伍迪·艾伦茁壮而敏感地成长。

在大师的记忆里,童年永远伴随着布鲁克林空旷街头的糕饼店、美味斋、中餐馆、糖果店,这些被他称为“童年时光最妙不可言的部分”,当然,也包括每隔两个街区就会有一家的电影院。

反复对比,喜剧大师的童年时代似乎也和我们无异,也同样一直被一种强烈而稳固的文化氛围保护着。而且某种程度上来说,因为伍迪·艾伦其貌不扬的外表和中产的家境,他的童年甚至是最典型一种。

△布鲁克林街景

可是,这些看起来奇妙的童年时光里的景别,却并没有最终给伍迪带来阳光中庸的性格。而恰恰相反,在他往后的人生中,他最常挂在自己嘴边的一个词,就是“死亡”。乃至于伍迪·艾伦自己都坦言,他从五岁开始就始终带着“感知自我生命有尽头的郁郁寡欢”生活了。

这对于一个喜剧导演来说似乎也是颇为荒诞的,因为那样一个富有悲剧色彩的词汇,对于喜剧本身而言无疑是有害的。但因祸得福的是,也正是因为这一点,使伍迪·艾伦在一生中始终把人生的喜剧性与悲怆感一起看作人的一个方面使之共同存在。克尔凯郭尔说:“人的实在性是其兼有必死性和有限性的流血的自我的实在性。”伍迪·艾伦一生,都在身体力行地用电影来诠释对这一哲学事实的戏剧化思考。

△伍迪·艾伦老爷子

伍迪·艾伦最初以笑话演员身份登上舞台,却十分厌恶作为一个喜剧演员存在。当经理人杰克·罗林斯和查尔斯·乔弗里让他表演时。他甚至会在上台前呕吐,他会像旁若无人那样不停地在嘴里重复着:“我一点都不滑稽、我不是喜剧演员,我干不了。”

就像经纪人回忆的那样:“最初的时候,他一点也不喜欢上台表演,他似乎只想做个作家。”

这也正是我不愿用“喜剧大师”来称呼伍迪·艾伦的原因。他的真正有深度和价值的电影,都是非喜剧的,只有剥去喜剧那一层外衣,伍迪·艾伦才真正自然而纯粹地站在了我们眼前,那是一个反复看似滑稽地吟咏着生之痛苦和死之恐惧的伍迪·艾伦。而除了那些发自肺腑的之外,大多电影,其实都是伍迪·艾伦向资本市场妥协的结果,甚至包括当喜剧演员这件事本身。

于是,在连续拍了好几部纯喜剧后,伍迪·艾伦拿出了《安妮·霍尔》。

02

严格意义上来说,对我而言,伍迪·艾伦的转变起源于早于《安妮霍尔》两年《爱与死》,但是因为其特殊的文化含义与表达形式,我把它归于伍迪·艾伦的另一类高峰,对于导演文化的个人风格化致敬,暂且不表。

《安妮·霍尔》无疑是伍迪·艾伦真正展现才华的开端,连伍迪自己也多次强调《安妮霍尔》是他电影生涯的真正起点。

△安妮·霍尔剧照

在这部色调清爽、节奏平缓、剪辑幽默的电影里,曼哈顿中产阶级的爱情与孤独,第一次作为主题出现在了电影里。这个主题在日后的伍迪·艾伦的电影里,也会反复被吟叹,好似金科玉律。

伍迪·艾伦所塑造的艾尔维·辛格,拥有所有中产者所共有的那种内在焦虑:因为过于自我的知识分子脾性而对人与事产生天然敌意。与路人同行,即鄙视路人的无知。与学者为伍,又痛恨知识分子的装腔作势。这样个性的二元并列,其下蛰伏着的,是真正引起中产者们共情与反思的。

为何作为社会中流砥柱的中产者们,总是在自我特质无意识地狭窄化的歧途上一去不返呢?一边一口一个理性主义、文化平等,却又在涉及自我利益价值问题的时候独断专行,刻薄自我,不可救药。

伍迪·艾伦这一鞭辟入里的绝妙表达,成功将电影内涵从喜剧转变为对存在现状的戏剧化描述,夹杂着对阶级矛盾的自卑式表达(美国固有的反犹倾向),引起了中产者们的共鸣。

这是伍迪·艾伦的伟大之处,他把关于存在的种种表达以令人印深刻的方式抛给你后,再留下一个长长的爵士音符,引起你无尽的思考。这样的模式在他的另一部经典《曼哈顿》里如出一辙。

△《曼哈顿》剧照

电影里属于曼哈顿的中产阶级精英戴安·基顿带着墨镜滔滔不绝,对马勒、海因里希·伯尔、伯格曼和菲茨杰拉德指手画脚,然而这样一副知识分子的臭脾气并不能给她的人格带来一点光彩,反而让她在与耶尔和艾萨克之间的反复纠缠如同婊子一样更加让人厌恶,这也连带出伍迪·艾伦对于精英分子的更深层次表达:

轻浮、善变与懦弱。

伯格曼与马勒们可以填补他们嘴边的苍白,却填补不了他们内心的苍白。

03

伯格曼、费里尼对于伍迪·艾伦来说意味着什么?

我想大概相当于菲茨杰拉德、雷蒙德·卡佛之于村上春树,伯恩斯坦、卡拉扬之于小泽征尔。

关于伍迪·艾伦对伯格曼的喜爱,《曼哈顿》里有最贴切的表达。当黛安·基顿饰演的安妮说伯格曼是“名不符实”学院的一员时,伍迪·艾伦立马怒气冲冲,恨不得打掉这个“来自拉德克里夫学院的小女人”的眼镜。

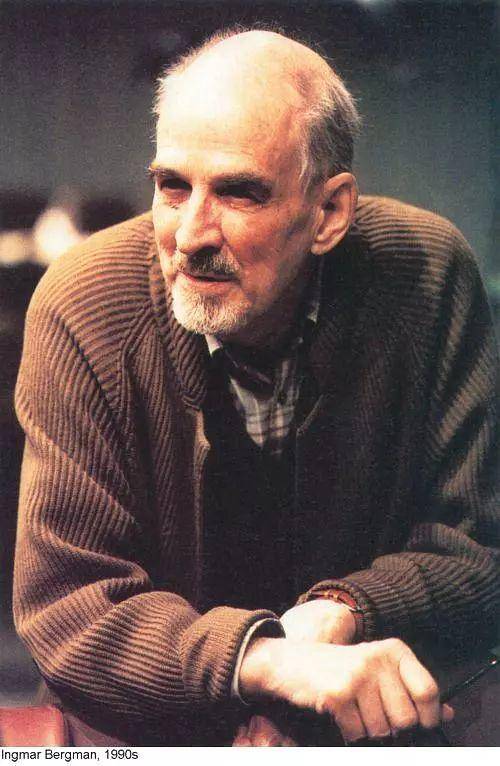

△电影大师伯格曼

伍迪·艾伦对伯格曼的疯狂迷恋,也许正来源于伯格曼电影哲学里最集中的表现主题——死亡与人的信仰的虚弱本质。

这与伍迪·艾伦喜欢思考死亡的深层意识不谋而合。换句话说,也很有可能正是伯格曼也在潜移默化中对伍迪·艾伦的哲学观念产生了影响,才让他变成这样的。从某种意义上来说,由于耳濡目染,内化于体内的死亡情绪,也就需要另一个艺术出口来进行输出,这也未尝不可称为《爱与死》出现的主因之一。

不过据实而言,伯格曼所有的电影几乎都离不开悲观主义的囚牢。但对于这一点,伍迪·艾伦并不予以继承,而是在《爱与死》中以其特有的喜剧化方式进行致敬,即使死亡与信仰的内核不变,其外在的声画却相去甚远,思来想去,不可谓不是大师的潇洒。就像评论家所言,“伍迪艾伦是阿尔贝·加缪式的喜剧演员,他用喜剧语言表达‘生命的荒诞让我走向死亡。’”

至于《星尘往事》对于费里尼的致敬,则用膜拜形容绝不过分。

△《星尘往事》剧照

从影片开头对《八部半》完全复刻的场景还原,麻木的人们聚集的公交车、主角的自我困境几乎如出一辙,到戏中戏的手法运用,再到影片碎片化、多时空交错结构的模范,这一系列令人眼花缭乱的结构主义表达,让人吃了一惊。伍迪俨然化身野心勃勃想要青出于蓝的徒弟,让他的电影从格劳乔·马克斯与鲍勃·霍普开始攀爬,直至登上伯格曼与费里尼之峰。

最妙之处在于,伍迪·艾伦在这里再一次刻画了一个孤独困惑的中产阶级形象,不论结构何其花哨,他最终又以一个费里尼式的表达完美回流到他自我一直在追求的艺术诉求之上,纽约中产者的爱恨生死,人生何其痛苦,生活又多么缺乏真理。

只不过这一次,他带着一点文艺青年般的私心,将它完全讲成了一个费里尼式的故事。让人会心一笑之余,更感叹伍迪·艾伦对于影响了自己的文化偶像信仰般的敬重,一丝不苟,一泻千里。

04

巴迪欧说,电影是介于戏剧和小说之间的艺术。

从某种角度来说,这或许可以解释同时涉及这三个艺术领域的伍迪·艾伦为什么可以每年不间断地产出优秀的作品直至83岁的高龄。他的电影反复地在这三者之间游走,时而表现出戏剧式的情绪外化,时而又展现出小说般的官能凝聚之感。这样源源不断的游刃有余,可能正是伍迪·艾伦让人百看不厌的原因。

△伍迪·艾伦在片场

不过,即使是最热烈的盛夏也终有离开的那天。

布鲁克林的冬天时常下雪,总是非常寒冷,这也正是美国电影人们远离纽约,聚集加州的原因。

而作为古老而传统的纽约犹太人,伍迪·艾伦像是圣经中的修道士般,一生都牢牢扎根在寒冷而严苛的纽约。他的爱恨生死早已烙下了城市的烙印,犹如鸟类的栖息。

现在,伍迪·艾伦生命的寒冬已然来到。耄耋之年的冬季,老爷子还能继续从纽约这座属于他的城市汲取力量,完成属于他自己的艺术涅槃吗?

83岁老爷子的远征还在路上,他的电影人生也还在路上。

影形人

影形人