内卷是什么意思 陷入内卷与这4个因素有关

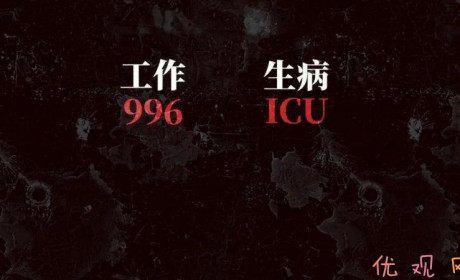

最近互联网流行一个词,内卷,内卷就是向内发展,是低水平的复杂化,在内卷化的时代,所有人的精力都消耗在无意义的重复工作中,蛋糕总量没有变大,分蛋糕显得愈加紧迫,当代忧虑的中国人愈发感到自己陷入了某种内卷中,内卷化已成为颇受舆论关注的社会问题。

内卷,最早源于黄宗智的一本书,黄宗智用内卷一词来形容中国古代的小农经济,他提到古代中国由于人多地少,出现了过密化增长的情况,单个劳动力的产出让边际生产率递减,投入土地的人越多,平均每个人越穷,所有人都陷入一种恶性的内耗之中。

虽然黄宗智的理论遭到了学界的驳斥,但内卷的概念依然红遍网络,一切历史都是当代史,内卷的爆红表明他确实反映了社会现状。

当下的年轻人,尤其是985/211的大学生,普遍无法复制父辈的成功,他们感觉自己晋升的渠道越来越狭窄,而且每一次晋升都要和无数的同辈竞争,他们把这种同辈间的恶性倾轧形容为内卷。

先不说能否战胜美国,入关学给出的对策本质上就是错误的,入关学不过是借鉴了马尔萨斯陷阱、法西斯主义等早已被证伪的思想。内卷的原因从来不是物质资源的绝对短缺,而是优质资源的相对短缺。年轻人的诉求没有固定的量化标准,他们一直在争取特权,而特权在任何一个社会,任何一个时代都是稀少的。我们放眼世界,内卷化最严重的都是东亚地区,也就是中日韩三国,比东亚穷的,比东亚富的,都没有出现明显的内卷概念。纵向比,改革开放后的中国是最富裕的时期,生活水平远超前三十年和中国古代,仿佛是经济越发达人们对内卷的感受越明显,这种显而易见的现实表明内卷和生活水平没有太大联系。

各种案例表明,内卷化是颇具东亚或者中国特色的概念,内卷化不是因为资源的短缺,他是一种相对短缺。内卷化的真正原因在于同质化。

在自然界,只有同一生态位的物种才会爆发你死我活的零和博弈,也就是内卷,而其他生态位并没有如此激烈的竞争。

比如狮子和角马,虽然狮子捕食角马,但狮子的捕食行为并不会大幅缩减角马群落的数量,捕食者和被捕食者处于不同的生态位,他们更多是依赖关系,如果角马灭绝,狮子也会灭绝,这种情况不存在内卷。

除了捕食关系,自然界还存在共生关系和共栖关系,共生关系的代表是小丑鱼和珊瑚,共栖关系的代表是斑马和长颈鹿,斑马吃草,长颈鹿吃高处的树叶,互不干扰。可见不同生态位的物种完全可以和谐相处,甚至可以形成密切的共生关系。

很多人认为自然界就是弱肉强食适者生存,这是很肤浅的理解。

同一生态位的竞争往往是激烈的。

改革开放初期,高考制度开始恢复,但那时中国刚刚打开国门,社会风气开放,下海经商的人奇多,所以内卷也不明显,那时的中国处于高速发展期,遍地是机会,大家选择致富的路径都不太一样,那时的中国教育,也没有完全体制化,很多家庭也无力负担完全脱产的学生,毕竟中国人的收入增长是在入世贸之后,80后的少年时期依然多元化。

但到了现在情况不一样了,考试制度,辅导机构日趋完善化,衡水中学,毛坦厂中学这样的军事化管理开始崛起,各种辅导机构也野蛮生长,最重要的,中国家长有钱了,他们有能力让孩子完全脱产,一心一意的学习考试。

现在太多的家长、老师,教育孩子做题是出人头地唯一的出路,其他的你不用管,只要会做题,就能飞黄腾达,这种应试教育的产业化第一次造成了严重的后果,他让中国的青少年严重的同质化,他们或许有着不同的兴趣,看着不同的电影,但他们的人生目标高度一致,那就是做题,升学,最后进入体制内。就这点看,也难怪会有如此多的年轻人钟意体制,不仅是因为体制稳定,更因为体制的选拔方式他们最为熟悉,不论是考大学、考研还是考公,反正都是应试,而做题家们最擅长的就是考试。他们的人生就是应试一条龙,做题,做题,再做题,做题就是人生的意义。

虽然政府一直反对这种应试思维,但中国古代一直有学而优则仕的传统,而在改革开放初期,政府也确实鼓励学生做题,可谓是积重难返。当代中国和古代中国唯一的区别,就是有史以来第一次,大部分家庭都可以负担孩子的教育费用,都可以供养孩子脱产做题,而在古代,大部分人因生计所困,实际上根本负担不起私塾和赴京赶考的费用,而2003年以前,大部分的家庭也没有这个条件。但

正如北交大自杀的陈磊,他在遗书中写到他一直认为做题是人生的全部意义,他从未思考过人生的其他可能,他早已丧失了自由选择的能力。中国社会的内卷化,与整个社会价值导向的单一密不可分,而除了这一点,还有一个原因,那就是中国是一个官本位中央集权的国家,资源分配高度集中于体制,而体制的选拔渠道比较单一,美国虽然强调市场为王,弱肉强食,但市场上的成功是多元的,美国并不存在通过考试就能一站到底的成功路径,市场的拼搏考验的始终是综合素质,这种差异让中国相对于美国,更容易内卷。

但除此之外最重要的仍是价值取向的多元化,尊重人们的自由选择,让所有的理想都能得到尊重。这点做得最好的是芬兰。

前几天看《他乡的童年》,里面详细介绍了芬兰的教育观念,芬兰人的教育一直在避免竞争,直到四年级,孩子都没有考试,对于成功,也没有固定的标准,因为芬兰人相信成功的标准是多元的,一个人的理想只要不伤害到他人,都应得到尊重。在芬兰,无论你想成为足球运动员,科学家还是电工,都会得到社会的认可。

芬兰和其他西欧国家,甚至美国都有Do not judge的文化,即人生由自己做主,别人无权评判,社会不能定义一个人的价值,但在东亚地区,个体往往受到集体的倾轧,个体的自由选择往往在家庭、社会的压力下被迫放弃,在一个过分强调集体主义和社会价值的国度,个体天生就被规训与他人一致的重要性,而一致意味着同质化,同质化带来内卷。

现在看来这段话蕴含着大智慧,中国社会太需要少些功利了。

沉思的托克维尔

沉思的托克维尔