厌女症与大脑的性别偏见

利维坦按:文中关于盲人摸象的例子很是贴切——对于人脑(大象),我们何尝不是自认为已经了解到真相的盲人呢?于是乎,为了印证自己的“局部真理”,引用有利于自身观点的论据也就顺理成章了。

当然,“厌女”的形成每个个体原因都不同,家庭教育、社会环境、知识收集采纳体系、两性认知建构等等,都会对于“厌女”起到潜移默化的影响。这其中,有一种根深蒂固的潜台词就是:女人做好她分内之事就好了。可是,所谓分内之事,何尝不是一种教化的产物呢?

《阿德里安娜》(Adrienne),又名《留着刘海的女人》(Woman with Bangs),阿梅代奥·莫迪利亚尼,1917年。图源:Courtesy National Gallery of Art, Washington

我已经不记得童年时多少次自己心内呐喊、多少次对别人吐露心声:“我要是男孩就好了。”

这个炽烈的愿望时常在我的脑海中浮现。之所以会有这种想法,倒不是因为外部要求与内心动机的失配。社会对“生而为女”背后的意义没能达成共识,这给包括我在内的所有女性带来了贯穿终身的压力,但除此之外,我对上天赐予我的性别安之若素。不过,我还是对男孩们的生活羡慕不已,因为他们能做那么多我想做却只因性别而不能做的事。我的身体和大脑协调得很好,但我的身体完全不适应社会给男孩以及我(女性)预先划定的可为之事。

很多女性的经历都表明,这种身处排斥女性的男性空间之中的感觉,并不会在度过青春期、长大成人、参加工作或者身为人母之后消失。作为一个对冒险故事心醉神往的冒险迷,无论过去还是现在,我都会不由自主地注意到,那些男人可入之地对我这样的人来说,往往都是“女士禁区”。这并不是因为我的躯体、力量或者体力无法支撑着我穿越那些地方,只是因为女性在那些地方出现,本身就意味着危险。实际上,一旦女性这么做了,就会以各种形式招来暴力、排斥以及侵犯,但独独不会有信赖。

图源:Mirror

还有就是那些不那么“固若金汤”的地方,就像是约定俗成或者心照不宣的男孩俱乐部和男性俱乐部。理论上女性可以出入这些地方,但她们的出现会被视作入侵者,又或者会频繁遭受骚扰(甚至更糟)——女性们早已知晓这点。

在我的学术生涯和新闻生涯中,每天都能看到男性像麝牛一样出于高度领地意识以及排他(她)意识,不断展示自己的“阳刚之气”。即便是在社交媒体这样的虚拟世界之中,这个群体也会下意识地把专业技能和工作能力与他们相仿的女性排斥在外,但却随时欢迎那些相关条件远不如自己的男性。我常常因下面这种现象而哭笑不得:人们常常固执地认为,男人和女人的认知方式不同,然后皮里阳秋地夸赞女人更擅长“语言表达”。(瞧!我们女人还是有长处的!那就是你们男人经常嘲笑我们的“长舌”、“唠叨”!)我听到这种说法后,就联想到谁会获得大部分主流图书奖项和其他写作方面的表彰。答案就是:男性。我敢打赌,写作成就评选中涉及的社会因素同样会对男女认知二元论产生潜在的影响。

技术领域内的男性一向以因循守旧的行为而臭名昭著。2017年夏天,硅谷的厌女情绪火药桶一下引爆了,一位谷歌雇员直言不讳地说出了很多像他这样的男性迫切想要表达的看法。他们都认为女性不属于这片男性领域,因为她们的大脑无法胜任硅谷需要的男性工作。这种一厢情愿的主观判断早在几个世纪之前就已经存在,并且从未改变,在各类“有个性女孩”的追随及鼓舞下,那些受过良好教育的男性尤其喜欢发表这类肤浅的“哲学”、“理性”理论。当然,从前引导男性作出这番判断的是上帝,而现在则是大自然。不过,请不要忘记,在上帝看来,发现知识领域并且引导男性进行探索的正是女性,而大自然母亲自己就孕育出了一个多姿多彩的世界——在这个世界中,最罕见的就是非黑即白的二元论。

图源:ThoughtCo

当然,男人们还有尚未得到满足的愿望,那就是:正如男性体格与女性不同且通常更优秀一样,男性大脑也应该如此。他们认为,更强壮的躯体就应该有更优秀的大脑,仿佛大脑不是大量功能多样的脑细胞构成的,而是一团伸缩性肌肉,只要遵循《男性健康》杂志里的指导,就能轻易地增长、削减。

当然,感官上的人类生理二元论的确为这种浅薄的观点提供了些许支持。长着阴茎的当然得配上一个阴茎型大脑,长着阴户和阴道的当然得配上一个阴户-阴道型大脑。你瞧瞧,大自然在塑造男女生殖器这种远不如大脑复杂的结构时都应用了一套超级偷懒的默认设定,那么大脑也必然是非男即女的。

所以,如果你是那些想把女性从所谓的男性领域内驱逐出去的硅谷码农中的一员,或者是秉持着“伯尼巫师”是人类智慧巅峰观点的伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)死忠粉,那你就更可能匆匆得出如下结论:社会和文化——也就是我们在生物学之外创造的东西——并没有塑造排斥女性的男性领域,绝对没有。你的内心极度渴望让大自然来背这个锅。

求助于更高层级的力量(比如大自然)并且选择性挑选有利于自己的“证据”来支撑自己的性别优于另一种的鲁莽论断,就和挠屁股一样非常符合人性。在这个日渐衰微的特权阶级用以最后一搏的错误循环论证中,大自然创造了男人,就是让他们喜爱并去做那些男人的事情,因此,男性也自然更加擅长做这些事情。作为对这个一厢情愿的原理的补充,他们还提出,大自然创造了女人,就是让她们喜爱并且去做那些不那么重要的事情。女人们还被纡尊降贵地告知,她们非常擅长这些小事,尤其是有关说话的这些事,所以,亲爱的,请待在厨房里做三明治,因为对这些大事的分析是你的小脑瓜想不明白的。

然而,大自然塑造了我,而我又不是个例。事实上,像我这样的女孩和女性的数量是如此之巨,足以证明“假小子”这个有点儿过时了的分类词汇的确应该存在。我们这个群体相当庞大,而且我们中的大部分都可能在某个时间点上迫切地希望自己是男孩,因为这样就可以做那些自己最感兴趣的事儿了。既然大自然有能力创造我们这一大群能力和兴趣都跨界到男性世界中的女孩,那它怎么可能就只会创造非男即女,两种泾渭分明的大脑呢?

大自然做二元分类的频率远比我们人类想象的少,但她是个极其擅长使用镶嵌技术的天才。(译者注:mosaic在本文中译为镶嵌、嵌合等,而非马赛克,因为马赛克容易让人想歪。)

图源:Mirror

镶嵌正在成为当今科学界常用的隐喻。基因嵌合体——只有一部分体细胞携带特定突变基因的人类——可能远比我们意识到的常见。栖息地是不同地貌镶嵌而成的,比如一片逐渐消失在森林边缘的草地。而我们的大脑,可能也是用表达“男性”和“女性”的各种不同色调的色块拼合在一起的镶嵌图样,而不是简单明了地套用“男人”或“女人”的二元模板。你知道的,人类的行为也不是简单地分为男女两种,而行为是大脑操控产生的。

弗朗西斯·克里克(Francis Crick)在他的作品《惊人的假说》(The Astonishing Hypothesis,1994)中提起了刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)在《爱丽丝梦游奇境记》(Alice in Wonderland,1865)中对大脑作出的论断:“你只是一堆神经元。”然而,“一堆神经元”只是开始。人类大脑是一个由数十亿个部件构成的复杂结构。这些部件聚合在一起形成了一片片区域,每个区域都有一系列的形式和功能,并且会对内部信号作出不同回应。这句话并不简练,但它要比克里克那句广为流传的引言以及社会出于对生物学和解剖学根深蒂固的误解而作出的人为二分法更加贴近人类现实。

在上面说的每个区域内,各组成部分的特性都会因人而异,就像两条款式相同甚至用同种材料制作出的棉被永远不会毫无区别一样。

目前,我们还没有办法仔细研究这些大脑区域并进而把这个器官分成“男性”或“女性”两类。不过,当你把类固醇激素的影响考虑在内时,情况就更加复杂了。就和柠檬汁能让隐形墨水显形一样,这些信号分子也能激发形成这些不同大脑区域的神经元的隐藏能力。另外,正如没有两个大脑会有完全相同的神经元集合一样,也没有两个大脑会拥有完全一致的性类固醇激素配比。实际上,即便是同一颗大脑,其激素构成也不会终生不变——恰恰相反,激素构成甚至每天都会变化。只要能留意到这一点,还有谁胆敢宣称大脑及大脑产生的行为可以简化成非此即彼的二元选择?

图源:Steemit

看看那些类固醇吧,它们是由胆固醇雕琢而成的微小信号分子,却能激发出神经元未曾表达的潜能。它们会像水银一样滑入细胞内,释放出强烈的化学信息,引导不同的大脑区域沿着不同路径发展或相互交流。这群看不见的类固醇激素在身体中扮演着各种角色,其中,睾酮和雌激素(一些拥有相似结构但在不同组织中能产生不同效果的分子集合)尤为惹人注目。这两种激素的作用远比“睾酮=男性;雌激素=女性”这种表达复杂得多。

在所有这些神经元、基因片段以及相关参与者的影响下,人类大脑拒绝明确严格的分类,这有什么奇怪的呢?

它们在生命诞生之初的功能是塑造大脑。当胎芽中的大脑逐渐发展成为更复杂的结构时,未来将成为性腺的腺体开始在基因指令的指导下生产性类固醇激素。这些激素又转而促进了大脑发育,帮助其完善各内部部件。结果就是我们现在认为,引导性腺和大脑发育的大致是人体内同一群激素的器官性影响。然而,性腺毕竟不是大脑,大脑内部的活动涉及更多“运动部件”。

这种大脑和性腺发展的双重过程,需要数十亿个细胞和成百上千种分子作出引导、传递信号,并将相关细胞塑造成最终的形态、定形于最终的位置。现在,再给这些分子中的大部分加上基因密码——这些由成千上万个单位组成的序列也是因人而异。如果基因发生改变,那么它负责编码的蛋白质也会随之改变。在所有这些神经元、基因片段以及相关参与者的影响下,人类大脑拒绝明确严格的分类,这有什么奇怪的呢?大自然给予了我们70多亿片拼图,其中的每一片又都由数十亿个小片段构成,然而不知怎地,我们竟然认为它们只是一个非黑即白的两分系统。

实际上,鉴于这种潜在的复杂性,简单的二元系统已经愈发看来不可能了。越来越多不容忽视的科学证据都与二元分类相悖,且证明大脑是一种否定任何明确分类的三维空间连续变化体。

无论是从人类大脑与人类行为(大脑指导下的产物)高度契合这个角度来说,还是从人类大脑把我们人类同其他物种区分开来这一角度上说,这场对人类大脑的审视都是极其令人震惊的。我们的大脑模糊了生物和社会之间的边界,就像我们自己所做的那样。

图源:Nature

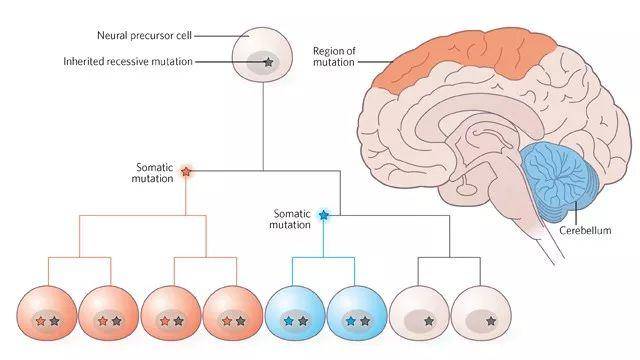

和大多数人一样,我们的大脑也是镶嵌式的。现堪萨斯大学医学院的神经生物学家汤姆·柯伦(Tom Curran)在为《科学家》(The Scientist)撰写的一篇名为“解构镶嵌式大脑”的专栏文章中,使用了“镶嵌图样”一词来描述人类大脑的广泛多样性,而不仅仅是一些基于性别的差异。他指出,基因会随着胚胎的发育而改变,有时会导致一些特定的脑相关疾病,比如癫痫。这种组分的变化甚至还能引起同卵双胞胎的脑结构差异。这就意味着即便两个人性别相同,其大脑也会有些许差异,这本该是让这场男女大脑争论愈演愈烈的绝好证据,但奇怪的是,这个涉及双胞胎的概念竟没有引起巨大争议。

在发育期间,镶嵌式大脑的神经干细胞会向下分化成神经前体细胞,并进一步分化成许多构成大脑的特化神经细胞群。在这超千亿数量的细胞分裂过程中,突变随时有可能发生,这将催生出大量共用一套遗传密码的独特神经元。介于如此高的突变几率,关键基因中的隐性基因也有可能存在于一定数量的神经元载体,这些情况在整个大脑中(比如小脑),乃至小范围的脑区甚至离散的神经元群中都可能出现。图源:LUCY READING - IKKANDA

2015年,特拉维夫大学的神经科学家达夫娜·乔尔(Daphna Joel)及其团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表了一篇以镶嵌式大脑为主题的论文。该论文影响甚巨且颇具争议,乔尔本人和她的团队也就此加入了这场争论。乔尔通过磁共振成像分析了1400多个大脑的结构。结果发现,男性和女性的核心记忆器官海马体的结构相似程度很高,而我们原以为男女差异很大的那些结构,相似程度其实也很高。实际上,即便是在那些两性之间差异最大的区域,很多女性的结构也更像男性,同时也有很多男性的结构更像女性。这个结果令人震惊。该团队在报告中指出,每100个大脑中大概只有两三个处于完全极端状态,也即只有2%到3%的大脑里没有一处区域体现出另一种性别的特征。其余所有人的大脑都处于结合了男女特征的中间地带。乔尔发现,我们每个人的大脑都是由不同比例的“男性特征”和“女性特征”混合而成的独特镶嵌体,具体混合比例则因人而异。“人类大脑并非非男即女,”她写道。

2017年,纽约洛克菲勒大学的神经内分泌学家布鲁斯·麦克艾文(Bruce McEwen)和康奈尔医学院的神经科学家特雷沙·米尔纳(Teresa Milner)在期刊《神经科学研究》(Journal of Neuroscience Research)上发表了一篇文章,在其中写道:“我们正在进入一个能够理解并欣赏性别相关行为多样性和大脑功能多样性的新时代。”在这篇文章中,这两位科学家通过目前已经出现了的证据,总结了那些有关人类大脑的新观点。其中的一个关注焦点就是:名字颇为直白的“视前区性别二型神经元”,也就是SDN-POA。不过,他们想要表达的并不是这个区域展现了两性之间的不同。这个区域是大脑中两性异形体现较为明显(或者说两性平均差异较为清晰)的少数几个例子之一。至于其他的,“绝大多数性别差异都微小得多”。

图源:Pixabay

即便是那些我们在实验中用作替身的动物,它们身上的雌雄差异也体现得很不明显。雌雄大鼠(或小鼠)神经元结构方面的区别体现在它们对压力的反应不同。雌鼠对急性压力反应剧烈,但在调节自身以适应慢性压力时则显得不那么灵活。不过,在彻底性成熟之前的青春期中,老鼠的记忆中枢处理器海马体对压力的回应则没有体现任何性别差异。另外,相较没有承受压力的雌鼠来说,没有承受压力的雄鼠在这片区域内的神经结构“树突棘”更少。然而,当它们都承受压力时,雄鼠海马体内的树突棘数量就会增加,而雌鼠则减少。哪种结构表现形式是雄性模式,哪种又是雌性模式?只是树突棘多和少的问题吗?我们已经看到,不同状态下,雌雄鼠海马体内的树突棘相对多寡是变化的,很难说哪种性别更多。

当然了,这只是老鼠。就选择压力和文化适应来说,我们已经领先了这个物种一大段。毕竟,自和这些与我们生活在一起的生物在进化之路上分道扬镳起,我们已经独立进化了8000万年了。

人鼠差异较为明显的一大领域就是我们对性别的表达,这个独特的人类社会建构。考虑到现在社会已经越来越多地意识到性别的多样性,也就是同一个人的性别也会随着时间的推移而慢慢模糊甚至彻底变性,因此,潜藏在性别之下的系统——也就是我们的大脑——当然也会拥有一些不可分类的微妙性质。

也许,把我们称之为“大脑”的整个结构想象成一个自组织的有机体,一个在我们的头颅中由离散系统组合而成的集合,一个由一块块棉绒状灰粉色物质(小拼图)构成的大拼图,更能让我们理解其中的原理。这些子系统中的一部分形成了一块内部组成可变的镶嵌图样,也就是那个思索、感受、感知、热爱、憎恨、回应、阅读这篇文章的你。而其他的图样则更像我们的生殖器,其内部组成是相对稳定、比较容易预测的,能够发挥一般女性功能或一般男性功能,至于具体发挥哪种功能及程度如何则取决于塑造并管理它们的激素。

图源:Gfycat

比如说,在大脑管理心脏功能的这个模式中,两性有较大差异的大脑功能可能会和心血管系统相互作用,产生男女有别的效果。因为数个大脑区域协同合作才能控制心跳和血压,而且一般来说,男性和女性会在这些区域上以及他们管理心血管反应的方式上表现出差异。

这种差异的根源在于相关蛋白质会回应——或者不回应——特定性类固醇激素的存在。而这种回应或者不回应又会转而影响那些管理相关功能(比如动脉压)的分子。而动脉压升高就意味着血压升高。

加州大学洛杉矶分校的研究者们利用功能成像技术表明,平均来说,当心跳和血压对同种外界刺激作出反应时,男性和女性这些大脑区域的活动的确会出现实时差异。其他研究者则反驳称,男女大脑的差异并不是导致动脉压差异的原因,真正的原因是身高差异。

人们通常认为,男性更容易患上某些和大脑相关的病症(比如自闭症),但其实自闭症在两性中的出现率可能几乎相同。

男女大脑二元论拥趸还在不断搬出这种貌似源于男女大脑区别的差异现象,与此同时,反对它们的声音也层出不穷。据称,从群体角度上讲,男性和女性的疼痛体验颇为不同。然而,深入研究这种差异,你就会发现一些奇怪的复杂结果。一项荟萃分析发现,男女对热致疼痛的忍受阈值相差无几,但对压力致疼痛的忍受阈值则相去甚远。不过,仔细看看压力致痛的具体数值,你会发现性别差异的数据分布范围很广。有些研究表明,性别差异几乎不会对热致疼痛的反应造成任何影响。有一项研究发现,女性忍受热致疼痛的阈值要高于男性,但另一项研究则得出了相反的结论。

为什么研究结果会出现这么大的差异?相关因素有很多,包括激素系统、情绪状态甚至社会期待——人们总是觉得女性更倾向于把痛楚表现出来。

要想在排除激素影响的状态下,对男性女性进行相关测试是不可能的,但是部分差异现象的成因可能就是激素影响。在那项对疼痛研究的荟萃分析中,相关报告提到,男性对压力致痛的忍受阈值也会发生变化,其中影响最大的情况涉及高中学生——这一时期的男性正是激素分泌相当旺盛的时候。在青春期之前,男孩和女孩之间对疼痛控制的差异并不会出现,当性腺觉醒后,它们就会再度唤起在子宫中塑造大脑和性腺的那种激素。雌激素(至少大鼠体内的雌激素)会影响大脑内啡肽的反应——而内啡肽可以缓解痛楚。睾酮疗法就是为了减少那些睾酮水平较低的男性的痛感。另一方面,养儿育女似乎会导致父亲们的睾酮水平下降,而其他激素水平上升。

那些表明性激素可以抑制/加强痛感或提升育儿动机的研究,似乎能解答为什么这么多人认为人类行为是二元分化的这个问题。激素使然嘛。然而,即便在动物模型中,我们都发现,使用激素的剂量及时间点不同,都会导致相关反应出现前后矛盾的情况。如果我们通过减少睾酮的简单方式,迫使男性行为朝恋家的方向转变,那是不是就意味着为人父母的行为方式始终都存在于大脑中,只不过需要合适的激素将其激发出来?

图源:Bustle

其他那些我们通常认为的男性和女性大脑间的差异,同样会随着你的深入调查而变得扑朔迷离。举个例子,人们通常认为,男性更容易患上某些和大脑相关的病症,比如自闭症,但其实自闭症在两性中的出现率可能几乎相同,只不过自闭症在女孩和女性身上的表现方式不同因而尚未诊断出来。这种差异大部分都源自社会环境的高度影响以及从婴儿时期就开始的对女孩的不同社会期待。另外,青春期时,男孩女孩的社交活动会随着激素的上升达到顶峰,女孩们的自闭症特征在那个时候才会变得明显。这也是造成差异的一个原因。

正如这几个例子表现的那样,那些貌似能够证明大脑内什么部分是二元分立、什么部分是拼接镶嵌的证据,都还有待进一步澄清。不过,事情到了这个地步,人们又想起了那个盲人摸象的故事。在这个故事中,一群老年盲人围着大象这个新奇生物作了一番检查。最后,有人只摸到了大象的脚,有人摸到了躯干,有人则摸到了耳朵。于是,对这种动物的外形和能力,他们当然就会做出截然不同的论断。现在,大象变成了大脑,盲人变成了研究者。有些研究人员把重点放在了一般男女之间那些明显不同的片段上,而另一些则关注了男女之间界限不明显的片段。最后,大家得出的结论只能是相互矛盾的。

这也就是为什么乔尔及其团队在发表论文后遭到了来自同行的阻力。特拉维夫大学性别医学研究者马雷克·格雷泽曼(Marek Glezerman)在他写给《美国国家科学院院刊》的一封信中宣称:“没错,大脑当然是男女有别、非男即女的。”他还进一步补充:“从功能上说,男女大脑的确不同。”更严重的是,他甚至暗示乔尔的分析可能根本牛头不对马嘴。“磁共振成像是‘静态图像’,”他指出,“通过这种图像研究这个问题,更像是通过地图研究交通状况一样。其他成像方法得出的结论就可能不同。”

乔尔和她的同事则在回信中写道,性别会影响细胞的外形和功能“并不能保证这种外形和功能……不是‘男性的’就是‘女性的’”。

新墨西哥大学进化心理学家马尔科·德尔·朱迪切(Marco Del Giudice)领导的另一个研究小组则给出了自己的反对观点。他们认为,乔尔和她的团队没有做出本可以检验不同大脑特征和人类性别间密切联系的分析。在朱迪切团队自己的分析中,他们发现通过大脑特征来判断性别的准确率可达“69%—77%”。当然,这也意味着,大约有1/4的人无法通过大脑特征来判断其性别。

最后,我们对大脑结构问题的结论,很可能取决于我们如何诠释自己通过感官及经验棱镜观察到的这一切。

德尔·朱迪切和他的团队将乔尔团队的方法应用于三种猴子(食蟹猴、黑长尾猴和卷尾猴)的性面部标记实验。通过观察20个各不相同的猴子面部标记的实验结果,他们想看看用这种方法连续正确判断出每只猴子所属品种的频率。结果发现,这种认证猴子品种的方法准确性相当低。德尔·朱迪切认为,鉴于这种方法甚至不能在鉴别猴子品种时保持自身一致性,它又怎么可能区分出男性和女性大脑呢?

乔尔和她的团队则回应道,批评者的这个实验其实“很好地验证了我们的分析方法”。他们认为,朱迪切组实验恰恰证明了人类大脑的嵌合程度要远比其他灵长类动物高。

这场争论仍在火爆进行中。最后,我们对大脑结构问题的结论很可能取决于我们摸了大象的哪一部分——或者说我们审查了哪篇文章,哪篇研究论文——以及我们如何诠释自己通过感官及经验棱镜观察到的这一切。

人类想要简单明了的模式,想让事物有意义地紧密联系在一起。无论是真是假,我们的大脑始终都在努力建立这种联系。更困难的,其实是看穿那些似是而非的模式并且能够深入思索我们真实看到的东西。和这种简明模式同样吸引人的是,将一个人(包括大脑)彻底概括为一个简单的词汇——男性或女性。实事求是地看看我们人类的真实行为,你就知道这种还原论有多么浅薄(这还算说得轻的)。

我们中最敏锐的那些人负责这种深度检查。这些敏锐的观察者并非科学家而是讲故事的人,因为科学家总是拘束在所从事的研究角落里,变得特别短视和死板。如果对人类行为观察得不够细致、不够频繁,那就不能讲好有关人的故事。另外,正是在人类流传下来的传统故事中,我们才发现了一个又一个人类固有的(即便是无意识的)对镶嵌式大脑的理解。

任何文化中的最古老民间故事都能体现这种洞见。这些讲故事的人通过某种方式越过了男女两性解剖学二元论的局限,转而从人的角度看待这个问题,他们知道,女性同样可以英勇、果敢、多谋、坚强,正如男人同样也会无助、恐惧、软弱、怯懦。他们还知道,有些人——准确地说是大部分人——都是这诸多特质的嵌合体,他们的某些特征的表达要强于别人,并且会随着时间而改变。也许,他们正是使用了这些对比,突出了故事主角的特殊性,但对这种可能的承认和接纳,本身就意义重大。这倒不是因为这种现象很不寻常,而是因为它向我们展示了男女主角如何走向成功。

罗伯特·沃克·麦克白(Robert Walker Macbeth)笔下的罗瑟琳。图源:TodayTix

想想某些著名西方故事中的反串角色吧。从古希腊诗人到莎士比亚,他们笔下都有穿上男性服饰就大获成功的女性角色,反之亦然。这种成功和他们的行为、长相以及在故事中表现出的爱好或性格都无关。想想《皆大欢喜》(As You Like It)里的罗瑟琳,再想想斯基罗斯岛上的阿喀琉斯,究竟是什么塑造了男性/女性?是衣物吗?还是别的什么?

衣服当然有助于罗瑟琳这样的女性乔装打扮成男性,也能让阿喀琉斯男扮女装,蒙混过关。上千年来,人们一直在这样肤浅地审视此类主题。听众和观众能够接受这些没有特定性别特质和行为的角色,但仍然只凭衣物对角色的身份作出二元判断。

即便是在英国历史上性别对立最严重、性别观点最顽固的时代,镶嵌式大脑的观点也时常出现。维多利亚时代高产的男性小说家查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)和安东尼·特罗洛普(Anthony Trollope)就直言不讳地塑造了拥有女性特质的男性角色和拥有男性特质的女性角色。在狄更斯的《双城记》(A Tale of Two Cities,1859)中,两位女性——象征法国大革命复仇之魂的德发日夫人,和象征英格兰百折不挠精神的波希小姐——都展现了所谓的“男性”特质和行为,并且最终在复仇失败的暴力运动中奋起反抗。她们身上没有任何地方表明女人就应该完全符合所谓的“女性”特质——甚至连“女性”特质居多都算不上。

特罗洛普则塑造了数个拥有“男性”独立特质、漠视陈规陋习且轻蔑女性服饰的女性角色。他的政治小说“巴里塞六部曲”中有两部是以菲尼亚斯·芬恩(Phineas Finn)为男主人公的。芬恩很受各类女性喜爱,在很多方面都很符合传统“男性”形象,但小说也反复提到了他“女性”、“阴柔”的那一面——总会在艰难时刻落下一两滴眼泪。特罗洛普还反复将他小说中最出名的女主人公格雷科拉·巴里塞夫人描述为一个“如果上帝乐意……将成为一位十足绅士”的女性,就是因为她在某些方面表现得不怎么像“女性”。

那些细致观察周遭他人经历并将其拼接成这些故事的人,很可能不知道他们纯粹为主角们设计的这些独特人物模板,恰恰反映了研究者们正在揭示的大脑知识。也许,尤其是在维多利亚时代,那些饱受虚伪装束(从寡妇穿戴的沉闷丧服到男性不合年龄的染发)压迫的小说家以及那些读过这些故事的人们,更能看到这些外部粉饰(定义了所谓的“男性”和“女性”)之外的东西,从而只是从“人”的角度去描述并欣赏世间的男男女女。

特罗洛普和狄更斯都是古怪的家伙,他们都创作了古怪而令人难忘的角色。他们都拥有一些难以撼动的习惯,且紧张不安但坚定不移地生活在他们自己划定的边界内,这不是什么巧合。特罗洛普每天都会在黎明前醒来。外出工作之前,他会在特定时长内写上特定字数的文字,日复一日,年复一年,永不改变。狄更斯则会步行数英里,横穿他挚爱的伦敦。在散步的过程中,他塑造的角色就会在他脑海中苏醒过来,栩栩如生。他们身上的这些特质都不合传统,但可能正是因为拥有了这种不传统性,他俩才能凭直觉发现乔尔及其同事现今所说的关于每个独特镶嵌式大脑的事儿。

我就是我,却在网络文化中被评判为男性,而这一切只是因为我没有挑明自己的身份。

如今,也许再也没有比自闭症患者更能看穿传统桎梏的人群了。人们总是觉得,男孩罹患自闭症的概率要高于女孩,并且,当女孩出现自闭症症状时,人们总会认为她们很大程度上“男性化”了。这种观点实在是太流行了,以致一项旨在解释自闭症患者大脑发育过程的争议假说,要依靠自闭症患者大脑在发育过程中睾酮水平高于正常值这个先决条件。通过“极端男性大脑”来解释自闭症,是一次将自闭症患者大多具有男性爱好(他们喜欢火车!喜欢工程!喜欢器械!)且极端倾向理性的特征,与子宫内的雄激素作用联系起来的尝试。照这么说,取一个发育中的人类大脑,在一个意想不到的时间点上往大脑里添加极大量的睾酮,然后——你猜怎么着!我们就有了一个沉迷于机械工程且极其理性的人——其对理工科的热爱程度和理性程度可以让史波克先生哭晕在厕所。同时,他在情感上却是如此的冷漠,因而永远无法拥有人类应有的同理心。

只不过……

很多自闭症患者都没有上面所说的这些特质,另外,这些“极端男性大脑”应有的特质中没有一个是自闭症的表现。自闭症的核心判断标准是,患者会出现正常人看来“交流困难”的症状,同时还会重复某些行为以促进感官控制及表达。此外,自闭症患者的执行力也有欠缺,他们规划不好自己的日常生活,也就不能满足自己的生存需要。所谓交流困难,也只是个立场问题。从正常人的角度来看,自闭症患者看上去唐突无礼、迟钝、鲁莽。根据谣言里的说法,他们还无法阅读他人的面部表情,也无法分享情感,在社交互动中也不懂得拒绝。

图源:Everyday Health

然而,从我的经历来说,上面这些全都不对。恰恰相反,自闭者患者其实不会被他人的面部表情愚弄——承认吧,这些表情经常故意撒谎。另外,正常人会像海绵一样吸收各种规范其行为举止的社会信息,但大部分自闭症患者则对这些信息免疫。因此,他们会直言不讳地把自己所想的表达出来并且不会习惯性地在脸上挂上假笑。最后,他们的同理心其实也非常强烈,强烈到许多自闭症患者都报告说,他们觉得自己被同理心淹没了。

鉴于孩童收到的社会信息中有这么多都充满了性别偏见(这实在是太残酷了),也许,自闭症的特征并不是男性化的表现,而是先天性抗拒(或漠视)任何形式的基于性别偏见的社会压力的结果。实际上,自闭症患者视性别为次要因素,且性别表现异于先天性别的概率要比正常人高得多。

换句换说,至少有一部分自闭症患者的大脑,代表着那些未经人为性别选择且未受社会影响的纯真镶嵌式人类大脑。另外,相较正常人来说,他们秉持“性别在任何事情中都扮演着重要角色”这种观点的可能性要普遍低得多。

在21世纪初的数年时间里,我花了大量时间研究大学论坛。当时我也没有考虑到可能会出现的后果,就注册了一个没有任何性别标识度的用户名参与讨论。很多女性都偏好使用能够明确表征出性别的网名,因而会在名字前后缀上“宝宝”、“小姐”、“美妞”等她们认为适合自己的字眼。然而,我选择的网名没有任何目的性,基本上只是根据自己的习惯和性格起的,无论如何都没有任何性别提示作用。因此,你也可以说我算是匿名上网发帖。

几年下来,我发现论坛上的所有人都觉得我是男的并且就用和男性交流的方式与我交流。我,一个女人,两个孩子的母亲,一个男人的妻子,年轻时曾疯狂地迷恋足球,也曾疯狂地想要成为迪斯尼动画中的公主,而现在却在网络文化中被评判为男性。而这一切只是因为我没有通过这种或那种方式挑明自己的身份。

和《皆大欢喜》中的罗瑟琳一样,我发现,卸下了弱女子的外衣——这种表征自己接受社会性别期待的视觉信号——别人就无法从其他线索中得知我究竟是男是女了。我就是我,我的大脑中曾经埋藏着一个年幼时的愿望,而现在,这个愿望在某种程度上已经成真了:最后,我以一个女孩的身份成功地进入了这个很大程度上由男性支配的空间,并且成了其中颇受欢迎、广为接纳的一员。

本文作者艾米莉·威灵厄姆(Emily Willingham),美国作家、研究员。她的作品广为流传,《福布斯》、《纽约时报》等期刊杂志上均收录了她的文章。她和塔拉·海勒(Tara Haelle)合著了图书《当好父母:孩子4岁前教育的科学指南》(The Informed Parent: A Science-Based Guide to Your Child's First Four Years,2016)。

利维坦

利维坦