真正的相互理解究竟有多难?

利维坦按:“别把自己太当回事了”,这句话没有恶意,而是在本文特定语境中的一句朴素的规劝。这看似简单容易,但在实际生活中,我们其实很难不以自我为中心来衡量周围的世界与人——请仔细考虑日常中“我以为你……”句式的表达频次。

这种“以己推人”,一方面是换位思考的共情,另一方面实则是以自我认定的模式认定他人。这在对待信念/信仰问题上同样如此:“上帝本神也成了一种棱镜问题——因为人们用自己的形象塑造了神的形象”。

“当你认识到别人很少想到你之后,你就不怎么关心别人怎么看你了。”

——大卫·福斯特·华莱士,《无尽的玩笑》(Infinite Jest)

你和我都是这颗星球上最具社会性的物种中的一员。没有一个人类能够独自活下去。要想求得生存、大步前进,无论是跟朋友、配偶、队员、同事们合作,还是跟敌人、对手、竞争者对决,我们都必须和别人协调一致。可以说,能够想象别人脑子里在想什么,从而更加理解别人,是我们的大脑最伟大的技能。推断别人怎么想、相信什么、感觉如何、想要什么,时时刻刻指引着我们的日常生活。这就是你的第六感在起作用。

然而,在我以心理学家身份展开研究的过去20年间,许多同行跟我的实验结果都证实这种第六感虽然干得很棒,却远没有我们想象的那么棒。事实是,对于你的家人、朋友、邻居、同事、对手和公民同胞们,你很可能并没有如你想象的那般了解他们。

图源:维基

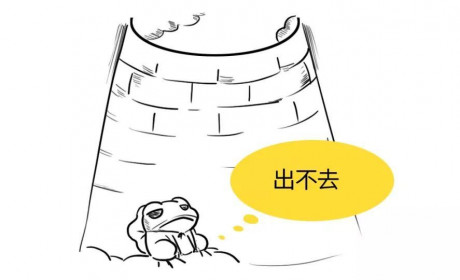

理解他人的最大障碍之一是过度的自我中心主义。之所以你看不透别人的心灵,是因为你压制不住自以为是的冲动。你克服不了自己的经验、信念、态度、情感、知识和视角,因而意识不到别人看世界的角度或许跟你不一样。哥白尼或许已经把地球移出了宇宙的中心,但这颗星球上的每个人都还稳稳地待在自己小宇宙的中心。

身处自己小宇宙中心的一个后果是,无论是好是坏,都容易把自己的分量掂量得太重。有一个经典的心理学实验是这么玩的:让已婚夫妇分别估计自己在每类家庭活动中担当的比例。这里头既有好事儿,比如清扫房屋、做早餐、解决争端,也有坏事儿,比如把房屋搞乱、惹恼对方、引起争端等。

研究者把丈夫们和妻子们隔离开,分别要求他们说出自己在每项活动中承担的比例。然后,研究者把每对配偶的估计数字加起来——理论上,总和不可能超过100%。如果我声称自己做了80%的早餐,而我老婆却说她做了60%,那么我们的孩子显然就会吃上140%的早餐。这绝不可能,最胖的一家人也吃不了这么多。但是以心理学理论观之,如果比起我老婆做早餐的次数,我更容易想到自己做早餐的次数,那么再经由这一假象外推,就会出现许多早餐爆表的家庭咯。

图源:Huffington Post

实验的结果正是如此:把一对对夫妇的估计数字加起来,结果都很显著地超过了100%。你肯定体验过这种自我中心主义,实际上,早就有人把这编排成了笑话。让我来讲一个:请问,女人对烧烤的定义是什么?答案:你去菜场买菜、洗生菜、切番茄、剥洋葱、腌肉、吃完了再把一切都拾掇得干干净净,但是,他“做了晚饭”。

先别高兴得太早。真正有趣的结果还在后头呢。研究者发现,即便是对于坏事儿,我们也是过多估计了自己的分量,而非过少。在这个实验中,夫妇们倾向于承担超过理论限制的责任,比如你俩吵架了,两人自认为承担的责任加起来却会超过100%。

自我中心,同样意味着自己会对自身的过错和缺点也过分清楚——比如你很容易想起自己在爱人经受了一天工作的折磨之后,你还挑他的刺儿,再比如,你不小心打破了碟子把它们扔进垃圾桶,虽然还没人看到,但你自己却过意不去。比起自己的毛病,你更难注意到配偶的主观恶意和笨手笨脚。

想象一下你参与了一个我认为有史以来最自由任性的实验——巴瑞·曼尼洛实验。

接下来的发现更出人意料。当研究者要求夫妇们猜猜配偶会说自己承担了多少份额时(无论好事儿还是坏事儿),实验结果尽显世态炎凉,但再次出现了自我中心的夸大其词。夫妇们都倾向于认为对方会把好事儿的功劳占尽,而把坏事儿的责任都推给对方。结果,一对对夫妻再次自我中心起来,不论好事儿坏事儿,把猜测的比例加起来,又超过了100%。不难想象,夸大其词和过分尖酸刻薄地认为对方夸大其词,将会在任何关系中导致毫无根据的争吵。

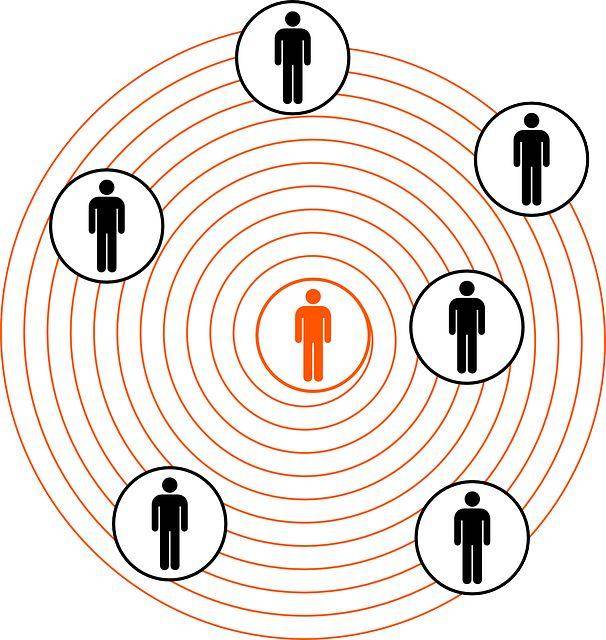

图源:The Independent

婚姻生活中自我中心的夸大其词始终如一,但不要灰心,在婚姻之外,比如在工作团队之中,这种情况可能还要变本加厉。在婚姻关系里,克服自我中心倾向只需要多想想一个人就够了。这还不太难。但随着群体成员数量的增加,你将会忽视的人也会增多,所以,你自我中心的程度就会更强。

尤金·卡鲁索(Eugene Caruso)、马克思·巴泽曼(Max Bazerman)和我招募了699名哈佛商学院学生做实验。这些学生在过去两年的MBA课程中,分成了一个个学习小组,所有与课程有关的事儿都是和组员们一起完成的。每个组一般有4到9名学生。我们找了一些学生,问他们自己在小组的总工作量中贡献了百分之几。结果发现,小组人数越多,夸大其词的现象就越严重。人数为4人或更少的小组,所有人加起来的总贡献率看起来还算合理,虽然超过了100%,但也没多出太多。但随着人数增多,他们的判断就越来越不着边际了。人数达到8人时,这些MBA学生的总贡献率达到了140%!这可给“比预期中好”(overachieving)这个词赋予了新的含义。

这个故事告诉我们,当别人不像你想象中那样欣赏你的时候,放松放松心态,别太在意。因为这个错很可能出在你自己的脑子里,是你自我中心主义的副产品,怪不得别人对你视而不见。

论自我中心的舞台

认为别人应该将更多的功劳归之于你,这只是我们广阔无边的自我中心大陆上的一隅。当这一倾向达到极端时,自我中心的思考模式将会变为妄想狂,认为别人都在想着你、说着你、看着你——实际上并没有。这听起来很疯狂,但我们所有人都会在某些合适的外部环境下短暂地发发疯病。“人们都疯狂地自我觉察着,”伊莱恩·米勒(Elaine Miller)对《纽约时报》(The New York Times)如是说。米勒是热门室内装潢博客Decorno的博主,她解释道,社会名流们在把自己房屋的室内装潢展示给别人看的时候,想要传达出正确形象的那种小心翼翼简直丧心病狂。“好像他们时时刻刻都在被别人关注着。就算是他们的房子也是一场秀。”

图源:ABC News

其实我们也会时不时地来上这么一遭。当你在结了冰的路上滑倒了,是不是被路人看笑话的尴尬之痛远比肉体之痛还深?或者,在会议上说了什么傻话,之后看每个人都觉得他们在散会后会交头接耳地嘲笑你?再或者,忘了某个重要的新朋友的名字,感到极度尴尬?或许整个世界都是舞台,很容易就感觉到我们恰恰站在舞台中央。这不仅让我们高估了自己在这个世界中的分量,还让我们高估了别人关注我们的存在感的程度。

想象一下你参与了一个我认为有史以来最自由任性的实验——巴瑞·曼尼洛(Barry Manilow)实验。在这场实验中,研究者招募了一群不明真相的本科生,让他们以为自己参加的只是一个标准的心理学实验。现在,想象你就是他们中的一员。当你到达实验室后,研究者引领你穿过走廊进到一个小房间里,然后关上门,并让你“穿上这身T恤,因为这也是实验的一部分”。你把这件T恤展开在面前,我的天啊,上面印着一张巴瑞·曼尼洛的大幅照片,简直闪瞎双眼。或许你是他的死忠粉,但大多数人恐怕只是路人。而且,就算是粉丝也未必想在昭昭天日下用一整个前身彰显自己对偶像的热情。

但你还是老实听话,穿上了那身T恤,又跟着研究者回到了走廊。她又带着你进到另一个房间,其他实验参与者早就坐在那里了——他们没一个人穿着那身曼尼洛T恤。研究者解释说,你跑得慢了点,但你仍然可以照常参加实验。于是你偷摸摸地溜到自己的座位上,但正当此时,研究者突然翻了脸,公开向你道歉,说这次你真的来得太晚了,还是下次再来做实验吧。然后,她带你离开了房间。

这时,最关键的部分来了!研究者告诉你,现在这个实验才真正结束,让你估计房间里会有多少人认出T恤上的人像。此时,你站在房间外,而另有一名研究者会问坐在房间里的人有谁认出了你T恤上的人像。穿着T恤的参与者会估计有将近50%的人能注意到曼尼洛,但实际上,只有23%。就算在规模较小的群体里,打在我们身上的聚光灯也没你想象得那么亮。

这个故事告诉我们:只有极少数人才是我们自以为自己是的那种名流;而别人对我们的仔细观察也远比我们想象中少得多。早在电影《卡萨布兰卡》(Casablanca)中,彼得·洛(Peter Lorre)就学到了这艰难的一课——他看向亨弗莱·鲍嘉(Humphrey Bogart)以求得一些承认,对他说:“你看不起我,不是吗?” 鲍嘉回答道:“如果我有一霎那想到了你,那我很可能会鄙视你。”我想,我们都能从自己的《卡萨布兰卡》惊心一刻中获益颇丰。

在这里看见自己:在《卡萨布兰卡》中,小骗子西格诺尔·乌加特(Signor Ugarte,彼得·洛饰)坐在正在自己跟自己下国际象棋的咖啡店主瑞克(Rick,亨弗莱·鲍嘉饰)旁边,说道:“你看不起我,不是吗?” 鲍嘉看着棋盘,头都不抬地回答道:“如果我有一霎那想到了你,那我很可能会鄙视你。”本文作者艾普利认为,这句对话清晰地显示了我们的过度自我中心主义。图源:Casablanca, 1942

专家之眼

你以自己的信念作为棱镜,透过它衡量别人会相信些什么,以及别人相信的程度有多深。但你的脑子里杂七杂八的东西多着呢,信念只是其中一枚会改变观点的棱镜。知识也是这样的一枚棱镜。试着读一遍下面这个句子:

FINISHED FILES ARE THE RESULT

OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY

COMBINED WITH THE

EXPERIENCE OF YEARS.

读完了再回头查查句子中有多少个“f”。这很重要,我等着你数完。

你数出来多少个?比一只手还多?如果不是,那么我们就搞清楚了,你的口语极好,数数却很差劲。再试一次。瞅仔细了。我还能再等会儿。

数出6个了吗?别忘了“of”里也有“f”哦。

这下找全了吧?大多数人在读完这句话后第一次都没能数出全部6个f。他们只数出来3个。为什么这么少?这个例子跟你的信念毫无关系,只跟你的知识有关。你对英语的专家级掌握程度蒙住了你的眼睛,让你看不到那3个f。你的朗读技巧太过精纯,让你每次阅读的时候,那些词的声音都在心中响起。从你那专家级的视角看来,每次你读到“of”,心头响起的却更像是“v”而非“f”,所以你就漏掉了它。这就是为什么一年级的小学生比五年生更容易找到所有6个“f”,以及为什么黄口小儿干起这活比你干得还好。你那专家级的耳朵屏蔽了你的视觉。(译者注:明白了,我的英语是一年级水平。)

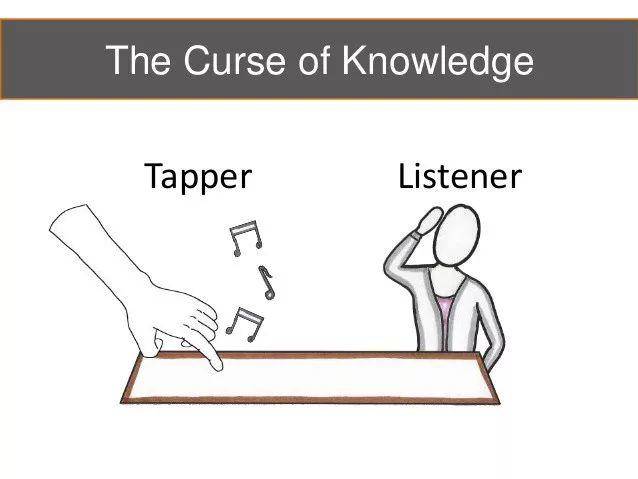

这个例子给我们展示了心理学家所说的“知识的诅咒”——另一个棱镜问题中的教科书级案例。之所以说知识是一种诅咒,是因为一旦你拥有了它,就再也难以想象没有它是什么感觉。你已经多次在生活中看到别人受到知识的诅咒了。比如说,出去旅游的时候,你可曾向本地人打听过行车路线?或者向一名专业IT人士请教电脑问题,他却满口黑话让你一个字儿也听不懂?在一个实验中,专家级手机用户预测新手平均只需13分钟就能掌握新手机的使用方法,但实际上却需要耗时32分钟。

Twitter不会让别人理解到你的深刻思想和广博视角,只会让他们一再确认你就是这么蠢。

专家之棱镜就像一台显微镜,让你看到新手们捕捉不到的画面,简直是纤毫毕现,但它也会让你见木不见林,让你难以理解新手看到了啥。尝试校正这一棱镜问题的首要方法是要意识到它的影响。问题在于,你很难分辨自己究竟何时受到了专业知识的干扰,何时没有。

图源:Medium

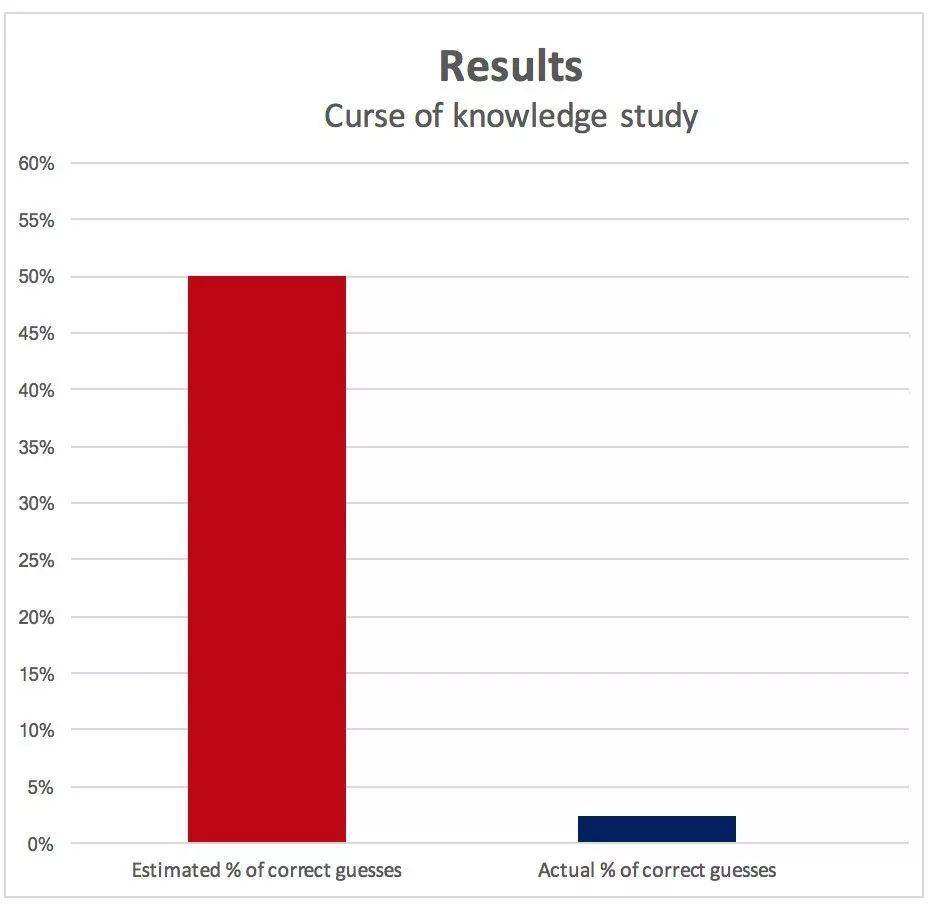

请考虑一下或许是心理学史上最著名的学位论文实验:伊丽莎白·牛顿(Elizabeth Newton)的“敲击实验”(tapping study)。在这个实验里,被试们两两一组。每组里头随机找一人充当“敲击者”,另一人为“倾听者”。敲击者收到一个有着25首歌的歌单,每首歌他都很熟悉,比如《America the Beautiful》、《Rock Around the Clock》等。然后实验人员要求敲击者挑出3首歌,分别敲出节拍给搭档倾听者听。他们背对背坐,所以不会泄题。敲完后,敲击者将估计倾听者猜对歌名的概率,而倾听者则会写下答案。实验结果令人震惊。平均来说,敲击者会估计倾听者猜对的概率是50%,但实际上只有2.5%!

图源:Medium

现在,我们很容易理解敲击者和倾听者之间的巨大落差。相较之下,敲击者就是熟悉这几首歌的专家,他们已经对旋律了如指掌,敲节拍的时候歌声就在他们的大脑里回响。但倾听者却对这旋律一无所知,在他们听来,那简直是一串音乐摩尔斯密码。关键之处在于,敲击者就是不能认识到,他们脑海里的立体声旋律经由手指这枚发声筒传输之后,在倾听者脑海里是个什么样。

没人会只通过敲桌子来沟通,但无论是谁拥有某一领域的专业知识,棱镜问题都会影响到他:老板对提案早已里外门清,但他要试着把想法传达给新客户;发明家对自己的发明的重要意义如数家珍,但还要讲给不耐烦的风险投资人听;同事只想戏弄一下新员工,但新员工对调戏者的善意却一无所知。专家的问题在于,你认为在自己脑子里很清楚的东西,别人对此也应该相当清楚,但实际上他们却很不清楚。

空白状态、电子邮件和上帝

专家的问题,只是把我们的心灵投射到他人之上所导致的诸多错误之一:错以为别人就像我们自己一样认识、思考、信仰和感受。当然,我们也没有把自己完全投射到他人之上。某些情况下,我们投射的概率高一些;面对某些人,我们投射的程度深一些。我们对别人知道的越少,就越容易用自己的投射来填补空白。保守党和自由党不知道“平均来说”人们是怎么想的,也不清楚怎么让从不投票的人去投票,所以他们更多地只能依赖于他们对自己的看法。问问保守党和自由党,他们的邻居怎么想,他们的父母怎么想,他们的配偶怎么想,你听到的答案就远没有那么自我中心主义了。对别人的心理越不了解,棱镜问题就越严重。

理解了这一点,你就能解释电子邮件问题和上帝问题了。

我们先来处理大问题:电子邮件问题。我们与别人沟通的成效不仅取决于我们说了些什么,还取决于我们怎么说。评价一个人“发型不错”、“这个问题提得好”、“很棒的主意”,伴随着特有的声调和脸上的笑容,有时是一种恭维,有时却是羞辱。然而,这些微妙之处却无一能够通过电子邮件表达出来。或许用电子邮件沟通并没有用莫尔斯电码写出来的小说那般难懂,但这种文字介质的沟通方式,包括电子邮件、Twitter等,虽然能够传达说话的内容,但是微妙的语境却难以传达。因此,与面对面沟通相比,它们就变得面目模糊起来,更容易受到自我中心的干扰。

请考虑如下实验,它清晰地展现了这种模糊沟通中的棱镜问题。合作者和我请一组志愿者就10个话题分别写出两个句子,一个是严肃认真的,一个却充满讽刺意味。这些话题是贾斯汀·克鲁格(Justin Kruger,我的合作人)和我在他的办公室里头脑风暴出来的,无所不及——比如食物、汽车、加利福尼亚、约会和电影,等等。然后,我们让每个志愿者把这些信息传递给另一名志愿者。在一组实验中,他们通过电子邮件来传递信息;而另一组则采用电话沟通。发邮件的人预计他们沟通的效果跟打电话一样好,对方大约都会以80%的准确度理解他们的意图——究竟是认真的还是讽刺的。但是结果显示,信息的接收方只有在通过电话交流时才能准确理解意图,在使用电子邮件时,他们理解的准确度并不比抛硬币好多少。

图源:IMDb

志愿者面对的问题是,辨别出获取的信息究竟是真诚的还是讽刺的。所以当传递者说:“《福禄双霸天2000》(Blues Brothers 2000)——哦~~现在出了个续集啊。” 无论此时他们是通过声音还是敲击键盘说出来的,他们都能听到自己想表达的讽刺之意。但对于接收方,这种讽刺只能通过说话者的声音听出来,从键盘上飞舞的手指上什么都听不出。(译者注:电影《福禄双霸天2000》是《福禄双霸天》的续集,续集总有狗尾续貂之嫌,但第一部非常不错。)

实际上,不仅信息发送者不清楚文字语义的模糊性,接收者也同样知之甚少。在实验结束时,我们请接收者猜测自己理解的正确率。他们都认为自己干的很不赖,无论是电话沟通还是邮件沟通,10个里头怎么说也猜对了9个。现在,你看出来了吧,电子邮件、短信、Twitter等模糊的媒介为误解提供了何等丰沃的土壤。使用这种媒介沟通的人知道自己究竟想说些什么,于是自以为表达得清楚明白,信息的接收方明明无法准确理解,却很肯定自己阐释得很对——结果,双方都很惊讶对方怎么会那么蠢。

我们完全看不出来人们考量自己的看法和上帝的看法时,神经活动有什么不同。

在你尝试理解他人心灵的过程中,语境越是模糊难辨,你自己的视角对于理解产生的影响就越大。如果你真的想理解同事、竞争者或者自己的孩子,请不要依赖现代化的沟通方式,它们只是给出了对方的一种现代化罗夏墨迹测试(Rorschach test)结果而已。Twitter不会让别人理解到你的深刻思想和广博视角,只会让他们一再确认你就是这么蠢。

现在来看看另一个问题:上帝。正如沟通的媒介可清晰可模糊,你理性思考的对象也同样如此。不需要依赖自己的信念,你就能知道奥巴马是自由主义者,小布什是保守主义者。他们都清楚明确地表达了自己的信念,身上贴着自由党和保守党的标签,别人也会告诉你他们的政治倾向。他们的信仰是比较明确的。那些能无须顾忌就告诉你自己政治倾向的人,比如你的配偶、朋友、孩子、邻居等,他们的信仰也清晰明确。甚至普罗大众也会在民意调查时袒露心迹。但是别人越不愿意、或越不能够让别人得知自己心灵的一言片语,那么他们的心灵对你来说就越像一块白板,等着你自由映射自己的猜想。

图源:Giphy

说回上帝。上帝的信徒在考量重大议题的时候,极少咨询人类,常常询问天意。这些议题无所不包,从道德议题一直延伸到个人议题,前者比如同性恋婚姻、堕胎、殉教等,后者比如生涯规划、择偶等。问题是,上帝从不回答民意调查,而所谓记录上帝言行的书也是众所周知的意蕴丰富,任由人们自由解释。世上的许多战争就是由此而来:双方争论上帝究竟是想还是不想做某件事,而各自都认为上帝站在自己这边。

“读的都是同一本圣经,祈祷的也是同一个上帝,”林肯在第二个任期就职典礼上说道,彼时正是美国内战的白热阶段,“甚至每一方都求助于同一个上帝反对另一方。这看起来有些奇怪,怎么有人竟敢祈求上帝的帮助,夺得别人靠血汗挣来的面包;但我们还是不要论断别人,以免别人论断我们。”

很不幸,只有极少数人拥有林肯的自省天赋。耶稣究竟是相信小政府还是大政府能够有效帮助穷人?宗教是该谴责还是宽恕同性恋婚姻?上帝想让你办那笔房屋抵押贷款吗?上帝想让你富裕吗?高盛投资公司的CEO劳埃德·布兰克费恩(Lloyd Blankfein)曾告诉记者,他只是一名做着“上帝的工作”的银行家。我认为这条自我评价还有待讨论。

就像任何信念一样,这些有关上帝的信念也都有多种来源。就某些议题而言,宗教的立场很明确,个人的信念无关痛痒。毕竟,是宗教创造了这些信念。但宗教并非严丝合缝,上帝本神也成了一种棱镜问题——因为人们用自己的形象塑造了神的形象。自古以来,已经有许多人提出了这个假说。公元前6世纪的希腊哲学家色诺芬尼,第一个阐述了神人同形同性论,他指出,希腊神灵总是有着一成不变的柔顺头发和白皙肌肤,而非洲的神灵则总是头发蜷曲、肤色黝黑。正如达尔文所说,人类阐释宗教体验的时候,“将会自然而然地赋予神灵与自己相同的激情、对复仇同等的狂热、对最单纯的正义的追求,以及心中同样悸动的热恋”。鲍勃·迪伦甚至在歌曲《上帝与我们同在》(With God on Our Side)中表达了这种观点。(译者注:歌词中的一段是这么写的:当第二次世界大战/也终于结束/德国人得到了我们的宽恕/尽管他们曾经杀人无数/现在德国人/也有上帝与他们同在。)但是棱镜问题提出了更为具体的猜想,而非上述泛泛之谈:如果宗教偶像比人类更加模糊暧昧、更加歧义重重,那么宗教信仰者在推论神的信念的时候,会比推论人类信念的时候更加以自我为中心——别人只是同意我的意见,而上帝却站在我这边。

有几例证据支撑这个猜想,至少在一神论领域的确如此。在研究中,合作者和我持续发现了一条相当一致的规律:人们自己的信念和他们推测的神的信念,比起他们推测的他人的信念,相关程度要更高。从堕胎、同性恋婚姻到死刑,犹太教、基督教徒自己的态度与他们认为上帝对此的态度,比起他们认为他人对此的态度,关系要密切得多。这些结果相当一致,但也只是相关,称不上因果。这条逻辑反过来说也完全可信:人们倾向于相信他们认为自己的上帝相信的事物。

更有力的证据来自神经影像学实验。我们请志愿者躺在功能磁共振成像仪(fMRI)上边,然后提出各种各样的社会议题,让志愿者就这些问题回答自己的看法、上帝的看法和美国人的普遍看法。结果很清楚。当人们考量自己的看法和美国人的普遍看法时,神经活动出现了巨大的差异。当人们考量上帝的看法和美国人的普遍看法时,神经活动出现了同样的巨大差异。但最令人震惊的是,我们完全看不出来人们考量自己的看法和上帝的看法时,神经活动有什么不同。以扫描仪结果观之,考量上帝的看法和考量自己的看法是一模一样的。

图源:Imgur

然而,最令人信服的证据还在后边呢。我们又做了一组实验,先操纵了志愿者自己的信念,然后测量志愿者自身信念的改变如何影响他们对上帝和他人的信念的推测。在一组实验中,我们给志愿者展示了有关平权行动(affirmative action)的极具说服力的论证,既有肯定性的,也有否定性的。这些论证的确起了作用:读了肯定平权行动的人变得更倾向于持支持态度,而读了否定平权行动的人则变得倾向于反对。更重要的是,这种对志愿者自身信念的改变也导致他们改变了对上帝信念的估计,但却没有改变他们对他人信念的估计。人们用自己的形象塑造了神,此言不虚。

如果上帝是道德指南针,那么针尖总是指着信徒心中早就定好的方向。由此看来,上帝没什么神力可言,有的只是多重歧义。当立法者在阐释宪法时谈起开国元勋的本意,或者当政治家夸夸其谈“人民群众”的需求时,你很可能只是在见证一场占卜的游戏,台上的人说出的只是自己的看法,跟开国元勋和人民群众可没什么关系。

我不是劝你以后听别人说话时在心里画个圈圈鄙视他,而是劝你谦卑——当他人、神灵、开国元勋、律师团好像确实跟你站在一边时,也别太把自己当回事儿。别人的想法未知时,你揣摩出来的多半是自己的心意。

本文作者:尼古拉斯·艾普利(Nicholas Epley)教授是芝加哥大学布斯商学院的行为科学讲席教授。2011年,他因为职业生涯早期对心理学作出的贡献获得美国心理学会颁发的杰出科学奖。本篇文章摘自他的著作《为什么我们经常误解人心》(Mindwise: Why We Misunderstand What Others Think, Believe, Feel, and Want)。此书荣获美国人格与社会心理学学会2015年年度图书奖。

利维坦

利维坦