《500英里》歌曲网易云评论超三十万 万玛才旦《气球》即将上映

在网易云音乐里,《500英里》(Five Hundred Miles)有超过34万条评论,在外游子们在歌底下思乡、念父母、思恋人。

情绪满满,惹人垂泪。

其中,有这么一条,收获了超过20万人的点赞,这句话说:

颇有一种萧索的悲壮感。

很多人大概都有过这样需要抉择的瞬间。

就像阿看有一个朋友最近就在毕业关头,几乎形成了每日一问:我是留在北京?还是回去家乡?这个问题阿看也没办法回答。因为,太沉重了!

毕竟,无论选择哪一个,都不能保证不会后悔。

但阿看无疑更佩服那些,甘为梦想而远赴他乡的追梦者。让人想起《500英里》在电影《醉乡民谣》响起的一幕——台下黑暗里,正坐了一位百般潦倒、周而复始的音乐人。

他一生漂在纽约格林威治村,从未大红大紫过。

但每一个曾在理想和生活间徘徊过的人,也都能在他身上,感受到那么一点“神性”之光。

上世纪60年代,鲍勃·迪伦时代的前夜。

有一个唱民谣的loser抱着一只叫尤利西斯的猫,从纽约到芝加哥,再回到纽约,东奔西走,碌碌无为。

他的名字叫勒维恩·戴维斯(奥斯卡·伊萨克饰)。

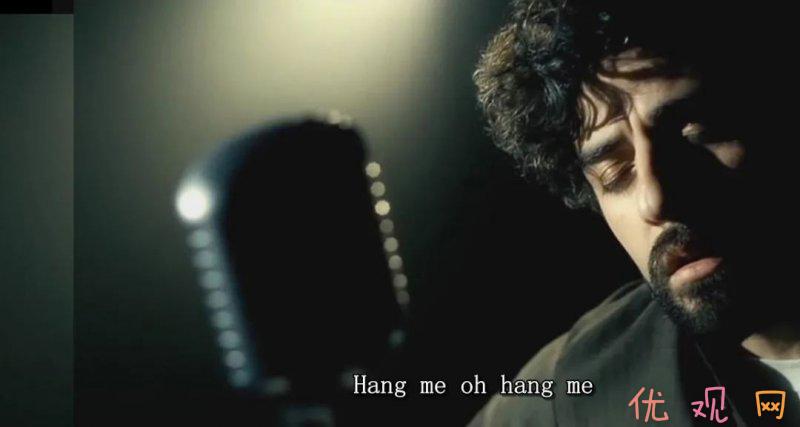

本片开片画面就是一个古色古香、散发淡淡幽光的话筒。

在如今乐史留名、彼时平易近人的“煤气灯咖啡馆”,勒维恩用一腔沧桑弹唱《绞我,喔绞我》:

“天啊,真是饿得要死,一棵稻草就能将我掩盖。”

情怀浓郁,几乎令人潸然泪下。

这也是本片十段完整民谣表演的第一阙。按音乐和故事拆分,科恩兄弟用不着耍超现实手法,就将电影划为两个平行世界。

音乐世界至精至纯、艺术流金,同汤姆·霍伯《悲惨世界》一样采取拍摄中实录(只有四重唱例外);

故事世界则充满了荒诞、霉运、粗口、无能,卡夫卡式风格接近科恩作品中的《严肃的男人》、《巴顿·芬克》(1991年金棕榈奖)。

一曲结束,勒维恩被叫到后街,遭阴沉嶙峋的戴帽男人抱以老拳。

这个饱含神秘感的插曲在片尾再一次重奏,象征一个轮回。

很多人说,《醉乡民谣》是一曲“卢瑟之歌”。毕竟,片中这位民谣诗人从来早上苏醒在别人家床上,又辗转从一家沙发到另一家地铺。

冬天没有像样的大衣,长途旅行靠瑟缩在街头伸手拦车,短途乘地铁,无论到哪儿都拖曳着吉他盒;

弹尽粮绝时就要打父母财产的主意,或当水手出海一段时间。

民谣歌手赵雷在他的《人家》里唱过:“我只是一个穷小子,生活简单得就像是一块石子。”

这也几乎成了民谣音乐人普遍的生存状态。

但比起说“loser”,我更愿意说,勒维恩是一个明显不合时宜的人。虽然勒维恩深情的表演得到满场欢呼,但能在这个繁杂世界中大卖的歌曲总是那些他所不屑的低俗歌曲。

他不屑于这些朗朗上口的歌曲,他更不屑于能跟观众有所共鸣,他从不在艺术上妥协。当提供他沙发的夫妇邀请他在饭桌上献歌一曲,勒维恩敏感觉得自己的职业被看低了。

“哥是艺术家,不是用来给你们消遣的!”一句话,几乎“葬送”三人之间的友谊。

前去芝加哥的俱乐部面试,一曲过后,“这卖不了多少钱”经理人直截了当地回答。

这句让观众们心碎的“结案陈词”,勒维恩却反常地没做太多挣扎,甚至拒绝了加入合唱团的邀请。

难怪被他搞大肚子的姑娘骂他“迈达斯的傻子弟弟”!(迈达斯有点金术,碰到啥都变金子,但他的傻子弟弟就是碰到啥都变垃圾。)

他的这种不屑和不妥协,犹如黑色幽默一般充斥着电影,让观众啼笑皆非,又深感悲凉。

《醉乡民谣》当年上映,打破了很多人的预期。

因为映前只听闻致敬60年代民谣音乐人,看后才发觉,它既没忠实还原民谣音乐史,也不是那种为真实人物立传的大作。

倒让人想起了《一代宗师》:打着还原民国武林的旗号,讲了几个人的情感人生。但科恩兄弟不像王家卫那么疯魔,王家卫也不像科恩兄弟黑色幽默。

这里面没有好几个宗师,只有一个明星未满的戴夫·范·朗克(Dave Van Ronk)为原型。

而最后脱胎出来的勒维恩,则是个和原型完全不同,彻头彻尾的失败者与“混蛋”。

电影灵感毫无疑问来自范·洛克的传记《麦克道格街的市长》。

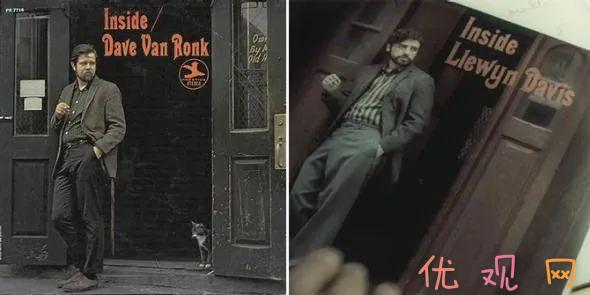

片名“Inside Llewyn Davis”,取自范·洛克的一张唱片名《Inside Dave Van Ronk》。勒维恩那张卖不掉的黑胶唱片封套和《Inside Dave Van Ronk》几乎一样。

那张唱片封套的右下角有一只猫,而猫是贯穿了整部电影的故事点。

电影开头勒维恩唱的那首《绞我,喔绞我》,同样出自范·洛克这张专辑。

但除此之外,你很难再找到勒维恩身上“范·洛克”的部分。范·洛克本人大个头,为人热情,热爱读书和烹饪,因为在格林威治村拥有独特地位,江湖人称“范村长”。

传闻他是“民谣之王”鲍勃·迪伦的老师,后者也曾称他为“格林威治村的最高统治者”。

鲍勃·迪伦和范·洛克

电影中,勒维恩和鲍勃·迪伦也曾有过“一面”。

勒维恩被痛打之时,酒馆舞台上的歌手正在唱一曲《告别》,用的正是迪伦招牌式的烟嗓原版。

然而,如同每个音乐潮流一样,成功者往往都不是先行者。范·洛克这个先行者“起了个大早,赶了个晚集”,最终都没有大红过。

但电影中几乎借用半部民谣史,从《500英里》、《告别》到《丁克的歌》,再到《我心中的最后一件事》......的配乐。

首首经典,首首殿堂级别。

借以此,善于关注失败者的科恩兄弟,完成了对范·洛克们的鞠躬致敬。再加上本片出色的摄影——这是法国摄影师德尔邦内尔第一次和科恩兄弟合作。

大面积使用柔光,却带来纽约冬日里愈加的萧索冷清。

而一些别具创造性的打光,开场酒吧后巷如黑色电影的布光,以及休息站卫生间里宛如幻觉的绿色,都让人印象深刻。

“就此作别了,我亲爱的”,片尾《告别》唱道。就像在诉说一个时代的落幕,今夜过后,历史的潮流转向。

而一身伤痕的勒维恩只是半开玩笑地说了句“au revoir”(法语“再见”)。

但他不是时代的弃儿。

颓废皮囊的内里,是某种神性的光辉,他的追寻,驾凌于时代之上。他会被铭记。

《醉乡民谣》有一段开夜车的戏,就很有科恩式的黑色感。

勒维恩雪夜开车,差点撞上了一只猫,日常的情境,偏拍出了诗一般的质感,灵魂出窍一般的意境。

不禁让阿看想起电影《撞死了一只羊》中西藏汉子金巴路撞羔羊、梦中杀人的诡谲幻想。

很有些奇妙的是,和《醉乡民谣》的头尾咬合相似,《撞死了一只羊》同样拥有着一个首尾的闭环结构。

得说到这位导演。

和勒维恩一样,万玛才旦导演也是那一类很简单而纯净的人。他出生在青海贵德县的昨那村,这里地处三大藏区之一的安多藏区(藏区一般分为安多、康巴、卫藏三大区)。

从此,万玛才旦的创作就始终植根于这片令人魂牵梦绕的故乡。

歌里唱:“Lord I'm five hundred miles away from home。”

而万玛才旦也曾离家几千公里,跑到遥远的北京追逐电影梦。为此,他做的事在家乡甚至堪称轰动——毅然辞掉了令人艳羡的当地公职工作。

虽然并不知道是否一定能考上大学,但就是想走,为了职业与梦想,破釜沉舟。

从青海到兰州,再到北京,物理距离上他离家乡越来越远。

但心理距离他却从未远离家乡。

这些年来,写小说、拍电影,从《静静的嘛呢石》、《塔洛》到《撞死了一只羊》,再到即将上映的最新作《气球》。

《气球》入围第76届威尼斯电影节地平线单元,将于11月20日本周五在全国上映。

在北京中关村街头,看到一枚飘荡在空中的气球,摇摇晃晃,不知去往何处。

导演思绪就能飘向千万里之外的家乡。在《气球》里,那枚气球变成了代表着生育的避孕套。藏地女性对生育权的选择、信仰与现实的冲突,就这样展现在我们面前。

万玛才旦身上,有和勒维恩一样,那样“不合时宜”的部分。就像2019年《撞死了一只羊》上映时,正赶上《复仇者联盟4》热映的紧张档期。所有人都为“一只羊”捏了把汗。

万玛才旦却一派淡定,不撤档!

因为他相信,艺术电影照样有属于自己的观众。

电影拍了十几年,导演从未放弃过为本民族电影创作,对那个魔幻与现实交织的藏区,他爱意深重。

在一片浮华地,十万八千里走过,他仍初心不改,一派纯真。如果让这样的万玛才旦和我们一起观看《醉乡民谣》,又会发生怎样的故事呢?

破词儿

破词儿