100年来,这三个字总是惹怒中国人

一

上世纪八十年代,台湾一所大学请柏杨去做演讲,柏杨说好,演讲题目就叫《丑陋的中国人》。负责沟通的人反馈回来说,不行,题目得改。

后来,他拿这个题目去美国演讲。听众基本是华侨华人,听完,几乎没人鼓掌,大家黑着脸走了。

中国人的前面,一直被冠以“勤劳的”“勇敢的”“伟大的”等褒义词。突然被冠上“丑陋的”三个字,巨婴们哪里受得了?

于是,“丑陋的中国人”把丑陋的中国人,惹怒了。

回看这段往事,总感觉柏杨为了一语惊醒梦中人,大有把自己豁出去的意思。

那么,他能不能换个说法,不用如此伤人的三个字呢?

▲师爷这个形象,也是国民劣根性的典型。

二

中国其实早就有揭露中国人丑陋的书。乾隆年间,有一本书揭露得挺狠的。

什么书?《笑林广记》。

人家多会取书名,硬是把一本国民劣根性的古代实录,做成了群众喜闻乐见的畅销书。

这本书是个笑话集,编纂者叫“游戏主人”,从头到尾都很有娱乐精神。里面很多段子,揭露了中国人虚伪、欺诈、势利、吝啬、懒惰、贪婪、腐败、不懂装懂等毛病。(当然,这本书对国民劣根性的实录,是无意识保留下来的,而且书中夹杂赵本山式的对弱势人群的无情嘲弄,跟梁启超、鲁迅、柏杨等人有意识的批判截然不同。)

举几个例子。

有个苏州人特别善于奉承,常对主人表态,“就是让我替你去死,都甘愿”。一天,主人病得厉害,医生看过后说,必须用活人的脑髓配药,方可救活。这时主人想起那个苏州人来,那人听后哎呀一声,说:“我们苏州人向来都是没有脑子的。”

有个迷路者,遇上一个人,便向他问路。那人不开口,而是比划着,表示要给钱方肯指路,迷路者看明白他的手势,就给了他钱。那个“哑巴”立即开口指明去路。迷路者十分惊诧:“你怎么会说话了?”那人回答他:“当今世界,有了钱便会说话。”

某贪官开庭,对两个打官司的人审讯。原告事前送他五十两银子,希望给予关照,被告知道后加倍贿赂,送他一百两银子。升堂时贪官不问是非曲直,一上来就叫差役棒打原告。原告急忙伸出五个手指说:“老爷,小的是有理的呀!”贪官一看,也伸出五个手指,然后将手往上翻起,大声说道:“奴才你虽有理,但他比你更有理!”

这样的段子,在书中俯拾皆是,后来成了相声、小品等通俗文艺创作的材料,因此现代人也耳熟能详。

很多人可能要问,这明明是笑话,怎么就成了国民劣根性实录?

可见,游戏主人这个编纂者厉害呀,把中国人骂得一塌糊涂,大家看完没像找柏杨一样找他算账,还哈哈大笑。

究其原因,主要是指代性问题。游戏主人讲这些劣根性,都代之以具体某个人的事,顶多就是地域黑,黑某个小地方的人,绝不会全体性指称“中国人”“大清人”怎样怎样。

中国人是这样的,反正不是说我,我看热闹最好。

清末以来,知识分子掀起的国民性批判却恰好相反,指称一定是全体中国人,艺术化的处理也一定是杂糅了国民劣根性的典型中国人形象,让读者、观众看完有照镜子的不适感。

所以才会招骂。

中国人很少有自省的能力。同样的毛病,你通过嘲笑张三李四,可以逗笑我,但你嘲笑到我头上了,老子就跟你翻脸。这个本事,倒是根深蒂固。

▲梁启超。

三

从清末开始,有一批人致力于国民劣根性的批判。最早批得最有水平的,是梁启超(1873—1929)。

戊戌政变后,梁启超流亡日本,从日本学到了明治维新时期,日本人自我批判国民性的那套话语。这期间,他一直在思考中国积贫积弱、落后挨打,以及维新变法夭折的原因。

找来找去,发现问题出在国民性上。在国家民族生死存亡的危急时刻,清廷及文武百官不惜卑躬屈膝,卖国求安,而广大民众对时局的严峻则麻木冷漠,隔岸观火。如此情势,不亡反倒没天理了。

梁启超感叹道:“以今日中国如此之人心风俗,即使日日购船炮,日日筑铁路,日日开矿务,日日习洋操,亦不过披绮绣于粪墙,镂龙虫于朽木,非直无成,丑又甚矣。”

也就是说,不改造国民性,光引进一流的技术、一流的制度,通通没用。

梁启超认为,中国人的国民品格中存在许多缺陷,但林林总总,最根本的一点是奴隶性。“中国数千年之腐败,其祸极于今日,推其大原,皆必自奴隶性来。不除此性,中国万不能立于世界万国之间。”

奴隶性具体有哪些表现?

梁启超做过形象的描述:

奴隶云者,既无自治之力,亦无独立之心……依赖之外无思想,服从之外无性质,谄媚之外无笑语,奔走之外无事业,侍候之外无精神。呼之不敢不来,麾之不敢不去,命之生不敢不生,命之死亦无敢不死。

这就是失去自我意识和群体观念的奴才。

一个社会有一帮奴才,腐朽之气已经四处可闻。但梁启超更“残忍”地指出,中国社会各阶级、各阶层都普遍存在奴隶性,这是一种浸入国民灵魂深处的亡国根性。不仅乡曲小民对于文武百官自居于奴隶,而且小官吏对大官吏、下级对于上级,无一不自视为奴隶。“举国之大,竟无一人不被视为奴隶者,亦无一人不自居于奴隶者。”

更可怕的是,奴性越强的人,混得越好,地位越高。

久而久之,奴性变成一种潜移默化的处世哲学,通往成功的必修之路。人们不仅自居奴隶,见到不做奴隶的人,还要对其进行群嘲与打压。

到帝国的最高统治者们,应该没有奴性了吧?梁启超说,有。他们对内奴役国民,而在洋人面前就成了奴隶和傀儡。

梁启超坚定地认为,中国人的奴隶性是专制政体造成的, 因为国家视民众为奴隶,积之既久,民众也就自视为奴隶。 奴隶不管主人的事, 所以就不关心国家大事。

因此,他犀利的文笔,并非刻薄地指向国民,而是抨击制度。用他的话来说:

我辈无爱国心,罪也。然非我辈之罪也,专制政体使然也……我辈无尚武精神,罪也。然非我辈之罪也,专制政体使然也……我辈卑屈,罪也。然非我辈之罪也,专制政体使然也。

他的最终目的,是唤醒国民认清专制的本质,让每个人脱离这种阴影,成长为具有自由、自尊、权利、义务、国家、尚武等思想的新国民。

“苟有新民, 何患无新制度、 无新政府、 无新国家。”梁启超说。

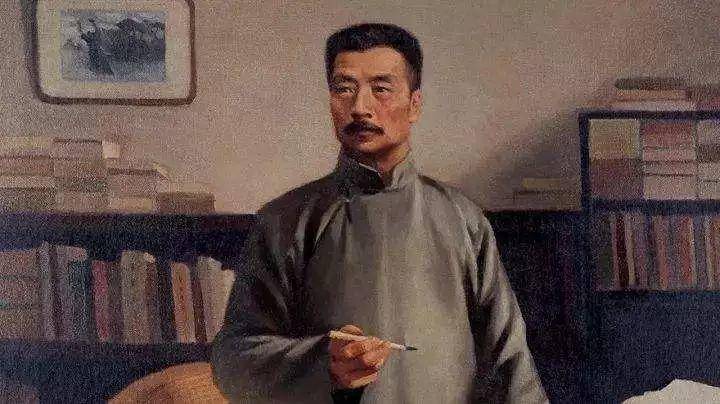

▲鲁迅。

四

理想很丰满,现实很骨感。梁启超的国民性批判和新民、新国家设计很到位,但终归只是震醒了一些读书人,如此而已。

直到大清亡了,绝大部分中国人还是奴性不改。

五四运动以后,救亡和启蒙,成为二十世纪两大时代主题。

民国时期,鲁迅(1881—1936)接替梁启超,成为国民性批判中最伟大的旗手。

鲁迅写过一个小说,叫《风波》。小说中,赵七爷是三十里方圆以内唯一出色的人物,体面,有身份。辛亥革命后,他辫子没剪,只是盘在头顶。

小人物七斤有次喝醉酒的时候,骂过赵七爷是“贱胎”。赵七爷记恨在心,“他是要等一个机会,使他能够既不失礼法人情,既不被周围人认为自己有失宽宏大度之心,又要达到个人报复的目的。这样,他默默地忍耐了两年,让怨恨之情在内心发着酵,让报复之心在压抑中储着力,因而使之变得阴狠异常,一旦得逞,便会无所不用其极。”

就这样,赵七爷等到了张勋复辟的消息。因为七斤没了辫子,皇帝坐了龙庭了,势必有杀身之祸。

结果,赵七爷嘚瑟了没几天,张勋就败了。他不仅仇没报成,而且只能默默地再把辫子盘到头顶上。

鲁迅用白描的手法,把赵七爷为代表士绅的奴性、摇摆、虚伪,以及欺负、恫吓弱者的形象,写得入木三分。

当然,对于底层民众,鲁迅也没轻饶。

他不无愤慨地说,“群众——尤其是中国的——永远是戏剧的看客”。后来又说,“我之得以偷生者,因为他们大多数不识字,不知道,并且我的话也无效力,如一箭之入大海。否则,几条杂感,就可以送命的。民众的罚恶之心,并不下于学者和军阀”。

对于知识分子,鲁迅批得更凶。因为他自己就是知识分子的一员。他说过,“我的确时时解剖别人,然而更多的是更无情面地解剖我自己”。

至此,他把全体中国人都得罪光了,成了一个不受欢迎的人物。

他像梁启超一样批判国民劣根性中的奴性,但更侧重于奴性驯养后中国人形成的卑怯心理。

在这方面,他有很多经典的表述:

“合群的自大”,“爱国的自大”,是党同伐异,是对少数的天才宣战……胜了,我是一群中的人,自然也胜了;若败了时,一群中有许多人,未必是我受亏。大凡聚众滋事时,多具这种心理,也就是他们的心理。他们举动,看似猛烈,其实却很卑怯。

在黄金世界还未到来之前,人们恐怕总不免同时含有这两种性质,只看发现时候的情形怎样,就显出勇敢和卑怯的大区别来。可惜中国人对于羊显凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显示着凶兽相,也还是卑怯的国民。这样下去,一定要完结的。

勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。不可救药的民族中,一定有许多英雄,专向孩子们瞪眼。这些孱头们。

鲁迅进一步揭示出,这种只向弱者动刀的国民性,源于传统中国社会结构中等级森严的制度。他说:

但我们自己是早已布置妥帖了,有贵贱,有大小,有上下。自已被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。一级一级的制驭着,不能动弹,也不想动弹了。

用他的小说《狂人日记》中一句话,来总结国民劣根性最为贴切。那就是:

狮子似的凶心,兔子的怯弱,狐狸的狡猾……

与梁启超改造国民性的乐观相比,鲁迅明显要悲观得多。

当他听说《呐喊》被人当作课本,拿去给小孩和青年进行启蒙时,他感到大为恼火,不仅“见了《呐喊》便讨厌”,并且认为它“非但没有再版的必要,简直有让它绝版的必要,也没有再做这类小说的必要”。

一个以启蒙为职志的文学家,居然多次说出这样悲观的话来,可见他对国人了解得越深刻,内心就越悲凉。

天底下最难的是改造一个人的人性,更何况是一个国家的国民性!

▲柏杨。

五

当代批判国民性的人中,最出名的要数柏杨(1920—2008)。柏杨的经历比较崎岖,曾因为一幅漫画,在台湾坐了近十年牢。到1980年代,他以“丑陋的中国人”为主题,在各地(主要是美国)演讲。

一石激起千层浪。1985年,这些演讲以及他的相关杂文结集出版后,迅速在中国大陆、台湾等地畅销。评价则呈现明显的两边倒,有人誉他为“当代鲁迅”,有人说他“不是中国人”。

对于当代中国人来说,柏杨的批判之所以让人更不适,更有刺痛感,是因为:梁启超、鲁迅等人批判的都是过去的中国人,时间缓解了代入感,许多人读完就跟读《笑林广记》一样;而柏杨的批判也会引入历史,但矛头所向皆是现在的中国人,于是每个人都无可回避地陷入灵魂的拷问。

鲁迅曾把国民劣根性养成的社会土壤称为“黑色染缸”,柏杨发展了这一概念,称这种文化为“酱缸文化”,把受这种“酱缸文化”毒害的人称为“酱缸蛆”。他分析说:

由于长期的专制封建社会制度的斫丧,中国人在这个酱缸里酱得太久,我们的思想和判断,以及视野,都受酱缸的污染,跳不出酱缸的范围。年代久远下来,使我们多数人丧失了分辨是非的能力,缺乏道德的勇气,一切事情只凭情绪和直觉反应,而再不能思考。

鲁迅说“现在的阔人都是聪明人”,很多人觉得这是夸奖之辞,柏杨比较少采取反讽,一上来就是狠狠地扇耳光。他最著名的一句话是:

中国人就像酱缸里的蛆,喜欢在浑浊恶臭的环境里相互搅来斗去。

鲁迅时常揭露中国人爱向弱者动刀,柏杨则时常痛感中国人热衷窝里斗,无分强弱,耍阴斗狠,乐在其中。

他爱拿中日做对比,说:

每一个单独的日本人,看起来都像一条猪,可是三个日本人加起来就是一条龙,日本人的团队精神使日本所向无敌!中国人打仗打不过日本人,做生意也做不过日本人,就在台北,三个日本人做生意,好,这次是你的,下次是我的。中国人做生意,就显现出中国人的丑陋程度,你卖五十,我卖四十,你卖三十,我卖二十。所以说,每一个中国人都是一条龙,中国人讲起话来头头是道,上可以把太阳一口气吹灭,下可以治国平天下。中国人在单独一个位置上,譬如在研究室里,在考场上,在不需要有人际关系的情况下,他可以有了不起的发展。但是三个中国人加在一起——三条龙加在一起,就成了一条猪、一条虫,甚至连虫都不如。因为中国人最拿手的是内斗。

所以他在演讲中感慨:“我们是这样大的一个国家,有资源,有人口,八亿或者十亿,能够同心协力的话,我们在亚洲的情况,哪里会不及日本?”

同样是中日对比,他还说过:

日本人就有一种本事,学什么,像什么,而中国人却学什么,不像什么。日本人这种精神了不起,他可以学人家的优点,学得一模一样。中国人只会找出借口,用“不合国情”做挡箭牌,使我们有很好的拒绝理由。甲午战前,日本人到中国海军参观,看见我们的士兵把衣服晒在大炮上面,就确定这种军队不能作战。我们根本不打算建立现代化观念,把一切我们不想做的事,包括把晒在大炮上的衣服拿开,也都推说“不合国情”。

跟国民性批判的前辈们一样,柏杨的出发点,也是想探究近代以来,我们的国家一直衰弱,一直受外人歧视、欺压和侵略,原因究竟在什么地方?

我从小就受到鼓励,五六岁的时候,大人就对我说:“中国的前途就看你们这一代了!”我想我的责任太大,负担不起。后来我告诉我的儿子:“中国的前途就看你们这一代了!”现在,儿子又告诉孙子:“中国的前途就看你们这一代了!”一代复一代,一代何其多?到哪一代才能够好起来?

柏杨这段话,迄今读来,仍然心有戚戚焉。

▲上海鲁迅纪念馆。

六

可惜,中国人总不肯研究自己,以致国民性批判在现代中国总会发生一些难堪的变奏。

尤其是1990年代以后,对梁启超、鲁迅、柏杨等人的质疑和责骂达到顶点,甚至形成思潮。

质疑者有三大理由:

1、鲁迅们不骂殖民者,骂自己的国民,算什么本事!

2、鲁迅们批判国民劣根性,基本言过其实,语不惊人死不休。

3、世界上不存在一种独属于中国人的劣根性,所有的批判都是全人类共通的缺陷。

国民性批判者,终于被批判了。这无疑是国民劣根性的绝妙讽刺。

但事实上,这些质疑者大多是揣着明白装糊涂,吹毛求疵。反驳他们的观点,一点儿也不难:

1、在鲁迅们心中,反殖民侵略是一个预设好的前提。

如果不反对殖民侵略,也就不会对沉沦中的国家和国民有“爱之深,责之切”的情怀,更不会有“哀其不幸,怒其不争”的痛感。这是不证自明的一个问题。

2、国民性批判者的言论,一定是有过激的地方。

就像鲁迅说的,在一间要闷死人的铁屋子里,你跟人说开个窗户,没人愿意,你得故意说把屋子拆了,他们才同意你开窗户。

夸大、过激,才有人听得进去。讲理、考证,唤不醒麻木之人。中国人看了会生气,这才叫戳到痛处;如果看了只会呵呵地笑,那顶多是隔靴搔痒。

这也就是柏杨一定要给中国人定性为“丑陋的”的原因。你说他把演讲题目、书名改成《新编笑林广记》,结果会怎么样?

3、人性中有一种专属的国民性,既是文化差异的体现,也是文化差异塑造的结果。为什么那么多人看得见文化差异,却对国民性差异选择性失明呢?

梁启超批判的奴性,鲁迅批判的卑怯,柏杨批判的窝里斗,是人性的一部分,但无疑在中国人身上表现得尤为突出,对号入座怎么了?

柏杨说,一个美国人写了《丑陋的美国人》,白宫拿来当参考书;一个日本人写了《丑陋的日本人》,他被革了职。

如果说人性共通,中、日这时候代表的东方文化倒是挺通的,但与美国代表的西方文化显然又隔得那么远。

从梁启超开始,国民性批判者始终在批判一个问题:中国人缺乏自我解剖、自我反省与自我否定的传统和能力。

当前对国民性批判者的批判,恰好再次印证了这一点。

1999年,柏杨去香港,有记者问他,你曾经批评中国人丑陋,这么多年过去了,中国人进步了吗?

柏杨笑着说,要进步很难,这是文化导致的。

2008年,柏杨去世,国内有人喊出:但愿柏杨的“自虐时代”就此结束。

又十年过去,没有柏杨们聒噪,中国人进步了吗?

最爱历史

最爱历史