我第一次听到崔健

最近,因为受到水星逆行的影响,我开始收拾屋子。我一边打着喷嚏,不停地洗手,从各种密道和密室里翻出旧唱片,书,无数的别针和贴纸,散发着奇怪味道的传单,卷成筒、一扔出去就嗡嗡作响的海报……能扔的就扔,不然就擦擦尘土,用力看一眼以便未来还能隐约记起,然后搬到工作室去。上一次收拾,可能是3年前的另一次水星逆行,我处理掉了大约20箱书,结果家里看起来还是老样子。

也就是说,不管怎么收拾,肯定还是老样子啊。

我昨天就碰见了一个十年没见的老朋友,她正在排练,她喘着气,像是见到了奇迹:你还是老样子!你一点都没变!

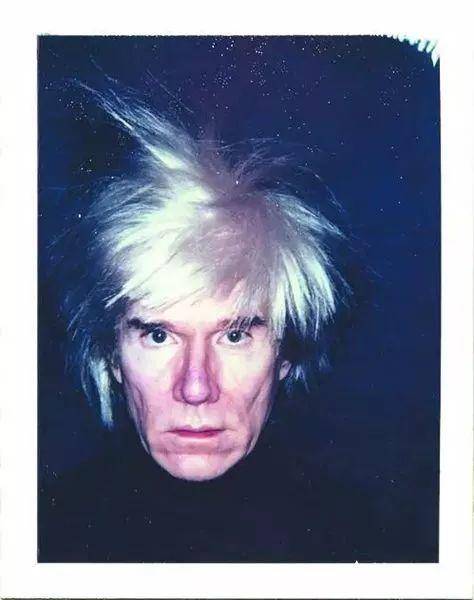

但我还挺想翻出中学时候的作文本的。我上初二的时候写过一篇作文,关于第一次听见崔健的事情。这多少是一种史料吧。安迪·沃霍尔说,在未来,每个人都有机会成为历史。但历史在哪里呢?

我盯着左前方往上看。大概离眼睛一点五米远的地方,在两个桌子的夹角背后,确切地说,一只上面堆满了CD 的音箱的斜上方,有那么一堆十年没有碰过的文件夹,上面写着“乐队资料”、“歌词”、“文学资料”之类。里面有王凡的歌词。1993年3月的一天,他坐在对面给我抄歌词,他妈,也就是张妈,坐在旁边,帮他把头发往上挽。对,头发太长了。里面可能还有春树写的她怎样没能混进北京朋克圈子的故事。

我要找的作文本,是1986年,兰州市西北师大附中初中二年级二班第一学期的,白色封面,很可能印着一些象征性的符号,里面是红色的方格稿纸,要么就是绿色,反正也差不多。每页150字,或者200字,也可能是120字,右边,或者左边,是留给老师批改的空白。我觉得这玩意很可能被我当作文学资料给收起来了。还真是不客气呢。呵呵。这是要当文豪吧。呵呵。我盯着这个方向,像K盯着城堡。

我肯定是写到了“洪荒”这个词。和洪荒神力没有关系,和洪荒神尼有关系。那时候,学校里流行一种台湾人写的武侠小说,其中最有名的是陈青云,武侠加奇幻,还有一点性挑逗。我就记得这个洪荒神尼,一掌劈下去,方圆几里都劈烂了。所以我写崔健就这样写,“他的歌声来自洪荒的宇宙”。

当时崔健还没有出版第一张专辑,也就是《新长征路上的摇滚》。我是从收音机里听到的。究竟是《不是我不明白》呢,还是《一无所有》呢?这两首歌,在1986年,都挺洪荒的。此前从未有过的经验。根本谈不上悦耳,但是直捣黄龙。我可能是在一个中午,没有睡觉,莫名其妙打开了收音机,莫名其妙调到了中央人民广播电台,然后就被劈到了。我在作文里写了那个感觉,就是长时间被悬空,脱离现实而又非常充实,和后来戴着耳机听着大音量噪音去超市买菜差不多,但是没有耳机,音乐它自己笼罩着,震荡着。

现在回想起来,崔健在《一无所有》前奏中用的合成器,的确有一种泯灭了时间的感觉,当然,空间也不确定,像是距离极远的极大体量的物体在匀速移动。然后他直接开唱,没有其他乐器的提示。也就是说他用歌声,给时间以坐标。这和民歌不一样,民歌是从日常生活中,听出一个安静的瞬间,然后开唱。崔健是在均匀的背景上指定一个点,命名它,使它具有意义,让现代的时间,也就是节奏,从这个点上循环下去……可以肯定我当时没有这样写。不然我老师可能会疯掉。

我的语文老师是一个慢吞吞的人,刚开学,点名,学生就挨个站起来,他就说,这个名字好。然后背一句古诗,里面镶着这个名字。多么妙。我家学不好,祖上不是农民就是木匠,然后是军人,亲戚里也没有一个人懂得琴棋书画。这种美妙的传统只能让我沮丧。但崔健似乎是一个出路,也就是说,瞬间打回宇宙洪荒,大家平等地去命名自己的时间。顿悟和渐修就在这里分道扬镳了。

当然,语文老师还是挺喜欢我。那个作文,大概得了一个比较高的分数。旁边用红笔写了些表扬的话,我隐约记得,字里行间有种惊讶,因为我所描述的经验,对老师来说可能仍然是陌生的。

然而,其实,那个前奏也并不真的像宇宙那么陌生。我后来还是从里面听到了一点和声的意思,也有一点金属的音色,也就是说,再去听《让世界充满爱》,就能听到那样的钟声,就像钟声被无限拉长了,虚无被意义充满了。

13岁的我,即使是顿悟,也仍然是顿在了一个庞然大物的怀里:那时候除了陈青云的武侠小说,学校里也流行着琼瑶的爱情小说。我们班上至少有一半人在写诗,有个女生的笔名就叫“梦瑶”,除了我,也就是她的作文常常得到老师表扬了。毕竟,那是一个《人民日报》会整版报道流行歌曲的年代,人们一本正经地讨论着琼瑶、崔健、民主。但没有人提到陈青云。

有时候我就想,崔健离琼瑶,离陈青云,离我,到底哪个更近呢?

作文本要么在那里,要么不在。崔健已经实现了搞交响乐的夙愿。洪荒神尼可能不是陈青云写的。以上。

Qthemusic

Qthemusic