特朗普的神权王国 政策才能影响福音派的选择

在大国中,印度由于注重宗教的来世而忽视现世,经常受到世俗观点的诟病。然而很少有人注意到作为当今世界第一强国美国在“出世”方面不遑多让。很多人在分析“特朗普现象”时,总是侧重于“铁锈带 (Rust Belt)”上因为生产线外流而导致长期失业的蓝领工人、描写“铁锈带”现状的《乡下人的悲歌》一书。的确,铁锈带帮助特朗普在2016年在摇摆州胜利获得了大选。不过那并不是特朗普执政的全貌。细心梳理一下就不难发现,这位民粹大师的“群众路线”一直分成两条。

第一条便是铁锈路线。特朗普在人设本身就不讨好的情况下毫不犹豫地放弃了左翼进步派选民,节省了大量时间精力。铁锈路线的蓝领工人们作为放任式资本主义 (laissez-faire capitalism) 和富豪式民主 (plutocracy) 的受害者,在高等教育受限和舆论环境单一的情况下,不但无从得知招致自己窘境的罪魁祸首,更无法通过有效的工人运动为自己争取权益。

这时候,国内矛盾外移成为了政治家的不二选择。于是歧视低薪资的拉美移民、怪罪经济体量和科研能力发展迅速的中国成了特朗普的不二选择。此后美国对中国及其他国家发起的的一系列贸易战和贸易摩擦,成为了铁锈带工人宣泄愤怒的渠道,不过至于制造业类的工作究竟回流了多少,这些工人们却很少去真正关心。

当然,精明的政治强人特朗普不能仅仅依赖铁锈带上区区600万人口,因为与少数选民结盟,无异于政治自杀。于是便有了他的第二条“群众路线”,即圣经路线。美国从建国以来,就与基督教新教有着千丝万缕的关联。在强调宗教传播和圣经绝对权威的福音主义在美国落地生根后,逐渐成为了其中的最大派系,囊括了众多教会和人口,加上其宗教极度保守的理念,最终成为了这个政教分离概念相当模糊的国家的一支不可忽视的政治力量。

多处资料显示,在3.2亿美国人中,大约有9000万到1亿福音派教徒,其中约80%是白人。得益于注重传教的本质和同化移民的能力,福音派人数的年化增长达到了0.8%,这比美国0.6%的平均人口增长高出了30%。就是在这种背景下,特朗普敏锐地捕捉到了比“铁锈带”更重要的“圣经带 (Bible Belt)”巨量人口和其蕴含的政治潜力。

通过将美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷、缩减政府提供给堕胎机构的资金、保障一个在土耳其传教的美国牧师的释放、提名保守派大法官,特朗普通过一系列的国内外政绩,与福音派形成这种特殊的“政治-宗教”同盟,俘获了大批福音派选民,从而逐渐获得了共和党党内多数的支持而得以在政治舞台上施展更多拳脚。不过讨好福音派选民并不是特朗普的专利。

上世纪中叶,著名的福音派领袖、南方浸理教会长老、“美国布道人”比利·格雷厄姆 (Billy Graham) 就因出任艾森豪威尔总统的顾问而名噪一时。比利·格雷厄姆成功地在艾森豪威尔任期内推动了爱国主义和基督教的融合,并把福音派这支重要的政治力量带进了主流政治圈的视野。自此,福音派成为共和党党内初选的关键票仓。共和党出身的美国总统老布什和小布什也都有过讨好福音派的花招,特朗普对福音派的一系列谄媚只是玩出了新高度。

皮尤中心的调查显示,尽管在今年三月到六月期间,特朗普因为种种问题在福音派白人中的支持率从67%掉到59%,但是仍有高达82%的福音派白人会在11月大选中为他投票。按照9000万福音派里80%的白人比例,11月为特朗普投票的福音派白人可能达到5000万,占总人口约1/6。有人可能会好奇,为什么特朗普在福音派白人中的个人支持率会低于将为他投票的比例?这和美国的福音派的一个政治传统有很大关系:对事不对人。

1980年,一位离过婚的好莱坞演员击败了福音派背景的候选人吉米·卡特 (Jimmy Carter),成为了美国总统。此人便是美国保守主义和新自由主义的旗舰人物,第40任美国总统里根。里根之前离经叛道的个人经历看似与福音派的教条格格不入,但是里根的保守政策比卡特的中间派政策更能博得福音派选民的好感。福音派选民们摒弃了个人背景,而选择了政策导向上更符合福音主义的候选人,这种“对事不对人”的传统便由此产生。

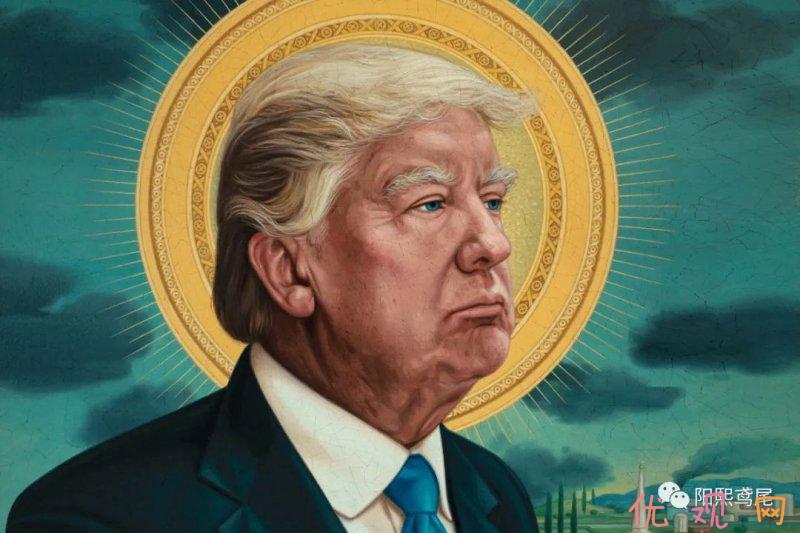

一个政治领袖的个人经历并不能左右福音派的选择,只有政策才能。这也就是为什么尽管特朗普存在种种有悖福音派教条和伦理的人生污点,比如强行分离美墨边境的家庭、多次离异、和色情女星有婚外情、私通乌克兰叛国,福音派总体上依旧支持他。有许多福音派将特朗普比作把犹太人从巴比伦解救出来的波斯皇帝居鲁士大帝,甚至称他为“以色列的王”,耶稣的别称之一。

特朗普本人也乐在其中。“我是天选之子。”“为了美国的信仰,我的执政团队会永远战斗下去!”特朗普曾这样告诉媒体和自己的选民。急救药物是“上帝的祝福”,治疗的成功是“上帝所赐的奇迹”,他也这样评价自己的新冠治疗经历。

这样的信号对于一个世俗国家来说无疑是相当危险的,我仿佛看到了一个大号伊朗的影子投射在这片土地上。神权国度的产生不需要政治领袖和宗教领袖合二为一,因为“君权神授”的底层逻辑即统治者代表上帝在人间统治,当世俗权力需要去讨好宗教势力时,世俗的大厦已经崩倾了。一个政治领袖如果在政策上青睐独一宗教,那便没有了当今绝大多数世俗国家的“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”的准则。因为这种情况下凯撒的世俗权力来自上帝的子民,而不是凯撒的公民。

尽管上帝的子民和凯撒的公民这两个身份可以在同一个灵魂和肉体上兼容,但是对凯撒投出代表上帝的一票,最终受害的不仅仅是上帝和凯撒。许多人向来视约翰·洛克的《政府论》为启蒙运动中自由主义和现代政府理论之滥觞,可惜在我看来,洛克通过“天赋人权”推导出的现代政府理论也只是宗教借壳还魂的陈词滥调,必须被时代所淘汰。

因为诸多宗教的排他性,宗教衍生出来的人权哲学不具有普适性和普世性,所以现代社会的人权概念如果无法独立于宗教,一定会成为滋生歧视的土壤并最终坍缩成罪恶。让我们回想那些被十字军屠戮的朝圣者、被移民赶尽杀绝的印第安人、被复国分子炸成碎片的平民、被ISIS砍下头颅的记者,这些无不是宗教作恶。

为了不重演这些惨剧,我们只能拥抱世俗。只有一个强有力的世俗政府才能阻挡激进的宗教观点,只有世俗才能让每一个人不论宗教背景和宗教观点而和谐共存于一个社会。我们不需要神权王国。如果我是一个福音派新教徒,我大概会为特朗普和他的神权王国感到欣喜;如果我是一个世俗人类,我一定为这样一个美国感到悲哀。

沉思的托克维尔

沉思的托克维尔